Самое обсуждаемое

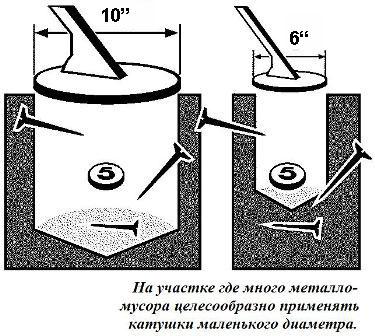

Кладоискатель в Беларуси

ФИЛЬМ общей продолжительностью: 1 час 48 минут.1. Средневековье. Поиск возле древнего городища. 7 мин.

2. Посещение средневековых замков, Мирского и Любчанского. 5 мин.

3. Посещение заброшенной панской усадьбы. 7 мин.

4. Поиск на месте старой ярмарки (кирмаша). 7 мин.

5. Расчистка и поиск в старом здании (харчевня или часовня). 11 мин.

6. Поиск на местах боев с армией Наполеона в 1812 году. 13 мин.

7. Поиск на местах боев Первой Мировой войны. 10 мин.

8. Поиск на местах боев Великой отечественной (Минский котел). 7 мин.

9. Поиск в военных ДОТах на линии Сталина, под Минском. 9 мин.

10. Посещение музейно-выставочного комплекса «Линия Сталина» 7 мин.

11. Реконструкция боя 1941г. на границе Белоруссии. 6 мин.

12. Работа с глубинным металлодетектором Fisher GEMINI-3. 9 мин.

13. Работа с глубинным металлодетектором Pulse Star II Pro. 4 мин.

Общая продолжительность: 1 час 48 минут.

turbobit.net/q48rthzyz6oz.html

Рейтинг: 0

Комментариев: 2

Читать далее

(Просмотров: 334)

сколько градусов выдержит прибор

Подскажите до скольки градусов в минус может работать данный прибор и что может с ним случится ? Есть у кого нибудь опыт работы в минус 20 мороза, а то мне уже нетерпится испробывать

Рейтинг: 0

Комментариев: 5

Читать далее

(Просмотров: 315)

Обувь для поиска

Согласитесь, что немаловажна экипировка при осуществлении поиска. Прошу поделиться опытом кто-какую обувь одевает на коп в весенне-летний период и осенне-зимний. Собираюсь прикупить сапоги из неопрена. Что посоветуете? Или лучше кожаные ботинки использовать, то какие? Эксплуатировать планирую при температуре от +10 до -5 град, поля с грязью, болотистая местность.

Рейтинг: 0

Комментариев: 20

Читать далее

(Просмотров: 238)

ВОЕННОЕ ДЕЛО ЧЖУРЧЖЭНЕЙ.

ВОЕННОЕ ДЕЛО ЧЖУРЧЖЭНЕЙ.К. Маркс неоднократно подчеркивал, что основой военного дела является экономический строй общества. «История армии,— писал он в письме по поводу статьи Энгельса «Армия»,— всего нагляднее подтверждает правильность нашего воззрения на связь производительных сил и общественных отношений»1. Поэтому прежде чем перейти к характеристике вооружения чжурчжэней, остановимся на краткой характеристике уровня развития их общества в XI в. н. э. и опровергнем мнение некоторых ученых, называющих чжурчжэней «варварами», находящимися па низкой ступени развития человеческого общества 2.

Во второй половине I тыс. н. э. наметилась неравномерность поступательного развития отдельных мохэских объединений. Процесс разложения родоплеменных отношений у ряда племен зашел так далеко, что некоторые военачальники становились князьками, независимыми от других родственных племен. И пока только Танский Китай противостоял союзу мохэских племен, объединившихся с Когурё и Пэкче. В 645 г. тайский император Тайцзун выступил с огромной армией против Когурё. На помощь последним пришла пятидесятитысячыая мохэская конница. Когурёсцы потерпели поражение, и три тысячи мохэсцев были казнены. В 650 г. дальнейшие военные действия прекратились в связи с кончиной императора Тайцзуна. В 654 г. войска мохэ и Когурё вторглись на территорию киданей, а затем и союзника Китая — королевства Силла, король последнего обратился за помощью к Китаю. Вспыхнула война, приведшая к падению в 660 г. государства Пэкче, а в 668 г.— Когурё. Мохэские племена разбежались. И только на севере мохэ продолжали отражать натиск китайских войск. Но вскоре китайцы вынуждены были приостановить свои наступательные операции, потому что на них напали кидани. Этим обстоятельством воспользовались предводители мохэ Цисы Биюй и Ци-ци Чжупсяп. Им оказали большую поддержку бежавшие ранее к ним когурёсцы. В 698 г. Цзожун основал государство Чжэнь, провозгласив себя королем. Впоследствии государство Чжэнь, было переименовано в Бохай и просуществовало 228 лет, за которые сменилось 15 правителей. В состав этого государства входила значительная часть Маньчжурии, современного советского Приамурья и Приморья, Северной Кореи 3.

Население Бохая было неоднородным. В его состав входили многочисленные тунгусоязычные мохэские племена, когурёсцы, кидани, уйгуры и другие тюркские племена. Однако ядром государства были мохэские племена — предки современных нанайцев, ульчой, орочей и ряда других тун-гусоязычных народностей южной части советского Дальнего Востока.

В Бохае существовали феодальные формы эксплуатации основной массы непосредственных производителей — крестьян — так называемых «бесфамильных», о которых упоминают письменные источники. Во главе государства стоял правитель с титулом князь или король (Бохай цзю-ван). Гражданское управление осуществляли чиновники, во главе которых находились два министра, «правый и левый», а военное — совет военачальников.

О высоком уровне инженерно-оборонительного мастерства бохайцев наглядно свидетельствуют укрепления на сопке Мраморной в районе бухты Рудной и на Круглой сопке в Анучинском районе. На последней, как пишет Э. В. Шавкунов, находился один из крупнейших ремесленных центров Бохая: там найдены следы литейного производства и металлические изделия.

Хозяйство бохайцев, как и мохэсцев, было комплексным, но хозяйственные уклады у племен центральных и периферийных округов — различными. В первых преобладало земледелие, выше развиты ремесла; во вторых основное занятие — скотоводство, охота, рыболовство. Судя по археологическим данным, земледелием занимались там, где были условия для него. На большинстве памятников Приморья раскопаны орудия труда, связанные с обработкой земли, уборкой урожая: лемехи, серпы, жернова, ступы, ручные мельницы и др.

О наличии развитого животноводства говорят не только летописные источники, но и археологические данные. Так, остеологический материал лишь одного Новогордеевского селища в Приморье дает следующую картину. Кости домашних животных составляют в нем более 58 %: кости свиньи — 20%, лошади—13%, крупного рогатого скота — 13%, собаки— 12% 4.

Жилища бохайцев отличаются от жилищ мохэсцев. Они были наземными, каркасного типа, прямоугольной формы, с отопительной системой — каном. Насчитывают три разновидности кана: 1) прямой, односекционный, 2) Т-образный и 3) П-образный с одним или тремя дымоходными каналами.

Кроме жилых комплексов раскопаны бохайские храмы.

В Приморье к бохайскому времени относятся остатки буддийских храмов в долине р. Кроуновки, исследованные Э. В. районе, а также городища на Круглой сопке в долине р. Шавкуновым в 1958 —1960 гг., Краскинское городище в Хасанском Арсеньевки в Анучинском районе, у пос. Рудная Пристань на скалистой сопке у р. Мраморной. Они имели при себе небольшие дворики, обнесенные невысокой каменной оградкой. Здание храма покоилось на невысокой искусственной, в плане квадратной платформе. Основа стен деревянная, стены обмазаны глиной, поверх которой нанесен тонкий слой штукатурки, снаружи стены выкрашены краской и покрыты цветной росписью. Черепичную крышу храмов делали двухъярусной. Полукруглые концы черепиц украшены тисненым орнаментом, некоторые покрыты зеленой глазурью. Боковые гребни крыши украшены изображениями фантастических чудовищ. Крыша — темно-серая с зеленым. Тисненые украшения на круглых концах черепицы карнизов зданий стилизованы цветами лотоса. Каркас храма поддерживался многочисленными колоннами, установленными на каменных плитах, или базах. На территории храма обнаружены фигурки будд.

Религиозное искусство представлено буддийскими статуэтками, главным образом изображениями Будды. Большинство из них выполнено обычным приемом: их штамповали в специальных формах. На стенах храмов сохранились остатки росписей. Фрески выполнены на глине, смешанной с травой; как правило, это фигуры буддийских божеств и цветы.

Из китайских источников следует, что бохайцам была известна письменность. Исследование археологического материала свидетельствует о наличии у бохайцев трех видов письма: китайского, иероглифического; древнетюркского, рунического и большого, чжурчжэньского, которое является полуиероглифическим и полу слоговым, т. е. фонетическим в своей основе письмом.

Наши сведения о быте, обычаях и обрядах бохайцев очень скудные. Однако известно (из письменных источников), что любимым развлечением бохайцев были верховая езда и стрельба из лука. Видимо, обычаи и обряды бохайцев мало чем отличались от обрядов мохэ.

Бохай явился первой формой классового общества, возникшего у племен Маньчжурии и Приморья, именно Бохай стал эпохой высокого расцвета цивилизации в этих краях. Бохайская культура, высокая по тем временам, была одним из звеньев культур Восточной и Юго-Восточной Азии I тыс. н. э. Но могущество Бохая поколебалось, а потом кидани уничтожили и само государство. Однако именно на землях Бохая затем возродилась тунгусская государственность, было образовано чжурчжэньское государство Цзинь, и это не случайно. С самых ранних времен, когда чжурчжэни еще не играли сколько-нибудь заметной политической роли, они были оплотом независимости северных племен. Они выделялись из числа своих более отсталых соседей, потому что многое унаследовали от культуры бохайского времени. Неудивительно поэтому, что чжурчжэни смогли не только быстро возвыситься, но и создать сложный государственный аппарат, собственную письменность п литературу, высокую самобытную культуру.

В течение одного десятилетия чжурчжэни под предводительством Агуды разрушили грандиозную империю киданей, простиравшуюся от Тихого океана до Керулена и располагавшую мощной армией. «Сколь громко было возвышение киданей, столь же внезапно совершилось и их падение..., когда нюйчжи свободно проникли внутрь их владений и от одного их крика распалось здание их монархии»,— повествует «Ляоши», а в «Цзиныни» говорится следующее: «Цзинь войском приобрела государство и через войско потеряла государство»5. Китайские хроники пытались умалить роль всей чжурчжэньской культуры, свести завоевания чжурчжэней только к военным успехам.

В состав Цзиньского государства входили Маньчжурия, Северный Китай и значительная часть Монголии. Чжурчжэни, захватывая один населенный пункт за другим, дошли до Пекина, окружили его и ворвались в город. Император явился в лагерь победителей и согласился отдать им все земли на север от Хуанхэ. Чжурчжэни потребовали огромную контрибуцию. В 1127 г. чжурчжэни взяли в плен обоих китайских императоров, захватили вес дворцовое имущество, драгоценности, карты империи, библиотеки, мастеровых и ушли к себе. Императором Китая стал брат последнего императора — основатель южной суыской династии.

Если верить китайским летописцам, созданная чжурчжэ-иями империя просуществовала 118 лет. На самом деле, если считать со времен объединения чжурчжэньских племен вокруг племени Ваньян,— около 200 лет.

Перейдем к характеристике хозяйства. У чжурчжэней из было единого хозяйственного уклада, так как их племена расселялись по разным ландшафтным зонам. Мирные чжур-чжэпи занимались скотоводством и земледелием, а воинственные племена — охотой, рыбной ловлей. Переход последних к землепашеству затруднялся невозможностью прямого заимствования опыта китайских земледельцев из Южной Маньчжурии: чжурчжэньские земли требовали особых удобрений, более глубокой вспашки, иных культурных растений и иного севооборота. Но все-таки в многоукладном хозяйстве земледелие все более решительно стало играть ведущую роль6. Землю пахали, очевидно, на быках, поскольку в летописях отмечается, что налоги на сельское население распределялись соответственно числу быков. Хлебная пища была основной в быту чжурчжэпей; не случайно перед решающей битвой Агуда приказал своим воинам подкрепить силы болтушкой из муки.

Раскопки чжурчжэиьских памятников дали большое количество различных сельскохозяйственных орудий. Так, только в Шайгинском городище в Приморье были обнаружены плужные лемеха, большие и малые, одинаковой формы. Первые употреблялись для подъема залежей, а вторые — для вспашки хорошо разработанных земель. Лемеха чжурчжэней делались оригинальной формы, отличной от орудий, которые бытовали в Северной Корее и Китае. У лемехов соседей чжурчжэпей наблюдается общая конструктивная особенность: они все втульчатые подтреугольной или эллипсовидной формы в разрезе, с широким цельнометаллическим ободком вокруг, который служил лезвием. Чжурчжэпьские лемеха не имеют подобного ободка, а функцию лезвия выполняют острые края втулки на месте соединения верхней и нижней плоскостей лемеха7. Лемеха найдены при раскопках городища Круглая сопка в Приморье, Бали в провинции Хэйлупцзяп, Таху в провинции Гирин в Маньчжурии8. Из других сельскохозяйственных орудий, обнаруженных на чжурчжэньских памятниках, можно назвать плужные отвалы, мотыги, лопаты, вилы, пешни. Находка ручной мельницы и ее фрагментов на Шайгинском городище — тоже свидетельство в пользу земледелия.

Дальневосточные племена выращивали отличных лошадей, разводили крупный рогатый скот. В 1096 г. чжурчжэни, готовясь к войне с Ляо, «угоняли коров и лошадей, усердно накапливали продукты земледелия — просо, обучали боевых коней»9. «Их земля богата свиньями, баранами, быками, конями; среди копей много скакунов, некоторые из них могут в день пробежать тысячу ли»,— сообщают древние летописцы.

Лошадь была одним из первых предметов торговли с Китаем, о количестве поголовья табунов говорят и такие сообщения: «Киданьский военачальник Елюй сянь-чжэнь, разбив чжурчжэней в 986 г., захватил у них свыше 200 тыс. лошадей10. Лошадь, быки числятся в списках штрафов: с каждого убившего человека взимается из его семьи 1 человек, лошадей 10 пар, коров и быков 10, золота 6 ляп»11.

У чжурчжэней, хотя, видимо, не у всех родов, были развиты железоделательное производство и другие ремесла. Очевидно, этим объясняется утверждение китайских летописцев о том, что «у диких шойчжей в древности отсутствовало железо. Были торговцы, приезжавшие из соседних государств с военными доспехами. Всеми средствами и высокой ценой вели торговлю с ними»12.

Археологические находки же свидетельствуют о высоком мастерстве чжурчжэньских металлических дел мастеров. На всех без исключения городищах обнаружены шлаки — следы выплавки железа, на Красноярском, близ Уссурийска,— изделия из железа и тигель с большим количеством шлака. Немалое значение для характеристики металлообрабатывающего ремесла имеют исследования Шайгинского городища в Приморье и городища «Шапка» в Приамурье. На них кроме жилищ вскрыты целые кварталы ремесленников, террасы, на которых располагались чисто производственные объекты (мастерские № 1—6). В жилищах № 9, 14, 46 Шайгинского городища (№ 5 — на горе «Шапка») тоже были горны, предназначенные для плавки металлов. Судя по материалам археологических раскопок, металлургическое производство и кузнечная техника достигли такого уровня, когда существовала узкая специализация ремесленников. Шайгинское городище — крупный ремесленный центр. В процессе раскопок его найдены изделия из чугуна, железа и цветных металлов. В производственных мастерских, обнаруженных на городище, раскопаны плавильные печи и горны, способствующие полной реконструкции всего процесса получения и обработки черных и цветных металлов, а перечень находок из железа, чугуна, цветных металлов так велик, что нет смысла приводить его здесь. Характеристика изделий и способов их получения и обработки подробнейшим образом изложена в работах В. Д. Ленькова 13.

Чжурчжэни использовали огнеупорную глину и кирпич для устройства печей, постигли основные законы тяги воздуха и роль древесного угля, умели определить конец плавки. Температура обработки металла доходила до 1200°. Чжурчжэньские мастера не применяли легирующих добавок, а отливали свои изделия из стали, железа, чугуна14. К металлу относились бережно, негодные изделия шли в переплавку. Вещи, которые они делали, свидетельствуют о том. что основными техническими приемами обработки железных изделий являлись ковка и сварка. Чжурчжэням были знакомы разные сорта металла, приемы клепки, чистые от вредных примесей сплавы и т. д. В производстве поделок из цветных металлов древние ремесленники использовали все основные приемы изготовления: литье, ковку, штамповку, чеканку, волочение, паяние, золочение, инкрустацию, серебрение. Найденные литейные формы были двух видов: сланцевые и железные. Древние мастера пользовались разнообразными инструментами, которые в большом количестве обнаружены на Шайгинском городище. Это наковальни, сверла, напильники, штампы, ювелирные молоточки и пинцеты, клещи, зубила, пробойники и т. п. Существовала стандартизация изделий.

Следующим важным ремеслом было керамическое производство. Гончары выделывали лепную, станковую и поливную керамику. Основную часть посуды составляла станковая. Глина, используемая для изготовления сосудов, легкоплавкая, местного происхождения. В качестве отощителя применялся песок.

Определенного успеха добились чжурчжэни в домостроительстве. Они жили в наземных жилищах, о появлении которых легенда говорит, что их начал строить еще в древности Суйкэ взамен древних полуземлянок. Жилища отапливались печами, сбитыми из глины, и имели вдоль трех стен широкие каны, по которым проходил горячий воздух из печей. Остатки жилищ такого типа с канами, выложенными плитняком, встречаются во многих местах по Амуру и Приморью. Жилища нанайцев и других современных народов Приамурья имеют аналогичное устройство.

О семье чжурчжэней у нас имеются самые общие представления. У них была патриархальная семья. Существовал левират. Взрослые братья играли главенствующую роль во всех семейных и многих общественных делах. Так, когда умер Хэлибо, его сын Агуда пришел к власти лишь после своих дядьев — Полашу и Ингэ. Положение детей было более свободным, чем в Китае. Взрослые сыновья жили отдельным домом, а невесты выбирали себе женихов. Но знатные и богатые фамилии чжурчжэней входили в замкнутую систему из 10 родов, и только среди них заключались семейные союзы. Таким образом закреплялось привилегированное положение этих родов.

Господствующей религией чжурчжэней было шаманство. О шаманской одежде и атрибутике можно судить по ее остаткам, найденным в долине Тигровой в 1956 г. около с. Хмельницкого в Приморье и на могильнике Каменушка на Амуре. Непременной принадлежностью шаманского костюма были конусообразные железные подвески 15. У нанайцев такой шаманский пояс делали из шкуры лося. Побрякушки на нем «имеют вид конусов и выковываются чаще всего самим шаманом из железа. Каждый конус подвешен на особом железном кольце, который уже и привешивается к ремню (омолу). Таких железных конусов (кангараямка) на поясе может быть от 13 до 27 и даже 31», т.е. нечетное количество. «Кроме полых железных конусов на поясе могут быть привязаны еще и толи, и медные бубенчики, и колокольчики. Таким образом, вес всего пояса достигает грандиозных размеров — 10 или 15 фунтов. Все металлические части пояса при пляске шамана издают оглушительный лязг и шум»16.

У чжурчжэней шаманами могли быть люди обоего пола (В. Е. Медведевым раскопано погребение шаманки на Амуре). Они лечили больных, «общаясь» с добрыми и злыми духами, знали, как умилостивить разгневанного духа, который посылает людям болезни и смерть. Шаманы имели большое влияние среди соплеменников. Само слово «шаман» — чжурчжэньского происхождения. Конические подвески на чжурчжэньском и нанайском шаманских костюмах свидетельствуют о генетическом родстве этих народов, а также о том, что нанайцы заимствовали эти детали шаманской одежды от своих предков — чжурчжэней и сохранили их спустя тысячелетие. Зеркало шаманов, «в котором отражаются дела людей», служило, кроме того, защитой от злых духов. Шаманы лечили больных. Чтобы победить болезнь, приносили духу жертву. Жертвенными животными были лошадь, свинья, собака. Неизлечимо или опасно больного уводили дальше от жилья. Умерших закапывали в землю.

О погребальных обрядах чжурчжэной из письменных источников известно немного, только отдельные моменты, вроде таких: «Вынесший труп убитого и доставивший его родным получает половину доходов семьи покойного»; «Холо начинает мстить за брата только после того, как гроб с телом покойного прибывает в родную деревню»; «В этот вечер [Шилу] скончался. Его гроб погрузили и отправили в путь. По дороге встретились с разбойниками, которые отняли гроб. Племя преследовало разбойников и с боем вернуло гроб. И еще Пуху, человек из племени цзягу, пошел напасть па них. Догоняя, Пуху спросил по пути встречного: „Давно ли провозили здесь гроб с Шилу?" Он ответил: ,,Давно. Если будете догонять, то не сможете догнать". И тогда Пуху прекратил преследование. Только тогда смогли вернуть тело [Шилу] и предать его земле»; «Мертвых погребают, но без гроба и склепа. Вместе со знатным заживо сжигают любимых рабов, лошадей с седлами, принося их в жертву [умершему]. Употребляемые при жертвоприношении питье и пищу сжигают без остатка. Это называется „сжигать пищу"»; «Погребальные обряды северян непостоянны... Чжурчжэпи помещают покойников в деревянные гробы, которые закапывают в горах и лесах, по не насыпают могильного холма и ие сажают деревьев»17. Только планомерные раскопки могильных комплексов, давших оригинальный материал, позволили восстановить погребальный обряд чжурчжэпей во всем его многообразии. У них были различные способы погребения: трупоположение, труттосожжепие, вторичные, смешанные. Могильные ямы прямоугольной формы с округленными углами. Размеры ям 125—240 см в длину, 50—150см — в ширину. Стенки отдельных ям обкладывались плахами. Часто над погребенными или рядом с ними обнаруживаются следы поминальной тризны. Погребальный инвентарь богат и выразителен: керамика лепная и станковая, вооружение (мечи, наконечники копий и стрел), предметы конской упряжи, украшения. И хотя чжурчжэпи не строили богатых усыпальниц, это вовсе но говорит о том, что отсутствовали церемонии поклонения предкам и духам-покровителям, как считали китайские летописцы. Чжурчжэпи поклонялись Небу, Солнцу, Земле, Воде, Лесу.

Существовал у чжурчжэией и обычай ритуального убиения белых собак. Головы и шкуры этих собак якобы отвращали злых духов от жилища. Немало верований и обрядов связано с лошадьми. «У вождя Хэлибо в подтверждение прочности союза просят рыжего и каурого жеребцов и получают отказ: по-видимому, речь идет о священных жеребцах. Из-за покушения кидапей па коня вождя Уясу, умершего брата Агуды, чуть не вспыхивает столкновение. С умершим приближенным Сакъи хоронят царского белого коня. Последнее обстоятельство приобретает особый интерес, если мы вспомним, что траурный цвет у китайцев, корейцев и нанайцев белый, что белых жеребцов тунгусы приносили в жертву духу тайги. Известно, что кидапи приносили жертвы духу белой лошади»18.

Из праздников чжурчжэной известно поклонение Небу. Так, перед военным походом Агуда произнес молитву Небу и Земле. Почти все китайские письменные источники сообщают об обряде стрельбы в иву, своеобразном празднике-состязании юношей. Таким образом вызывали дождь. Ива растет всегда у воды, потому и обряд вызывания дождя был связан именно с ней. Находки в Надеждинском могильнике бронзовой фигурки женщины, переплетающейся с изображением двух змей, а в городище на горе «Шапка» — костяного ножа, рукоять которого украшена изображением змеи, заставляют пас думать, что ото не случайные вещи. Видимо, у чжурчжэпей существовал культ змеи, который с древних времен был у народов Амура. К одному из интереснейших обрядов следует отнести и женский танец с двумя зеркалами. Во второй половине XI — начале XII в. появляются сведения о проникновении буддизма к чжурчжоням, возможно, от киданей или непосредственно из Китая.

Общественная жизнь чжурчжзней регулировалась правилами и обычаями, характерными для развитого патриархально-родового общества. Сначала вожди выбирались, потом власть стала наследственной. Вся история чжурчжэней показывает, что вожди племенного союза были из одного рода — Ваньян. Отцу наследовали сын или родные братья вождя. Власть вождя опиралась на сильную и хорошо организованную армию, в основе которой лежало родоплемешюе деление. У вождей племен были свои дружины. Это характерно для мирного времени. В военное время воинами становилось все взрослое мужское население. Воевали не только на суше, совершали и морские рейды в Японию, захватывая крупный рогатый скот, лошадей 19.

Оружие для войны чжурчжэни делали сами. 18 видов оружия, конской сбруи и принадлежностей всадника производили жители Шайгинского городища, считает В. Д. Леньков, анализируя археологический инвентарь раскопок. Основным вооружением было оружие дальнего боя: лук и стрелы, отчасти также дротики. Для рукопашного боя предназначались боевой топор, копье, кинжал, длинный меч.

Чжурчжэньская знать имела надежные оборонительные доспехи: панцирные рубахи, шлемы, щиты. Упоминается это вооружение и в письменных источниках: в 1161 г. перед боем «Щицзе, по обыкновению одевшись в доспехи и, повесив меч, положа в колчан сотню стрел, взяв в руки копье и вскочив на коня, разъезжал среди войска»20. Перейдем к характеристике оружия чжурчжэней.

НАСТУПАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ БЛИЖНЕГО БОЯ

Палаши

В качестве наступательного оружия использовался палаш, в древности он играл немаловажную роль. Это было оружие привилегированного класса, самое дорогое, найдено его в могилах очень немного. Чжурчжэньские палаши почти не отличаются от мохэских21. У них полоса выкована вместе с рукоятью. Ширина полосы 3,5—4 см. Клинок на конце плавно заострен. Длина рукоятей 11 —15 см. Конец их суженный. Отличительной чертой чжурчжэпьских палашей от мохэских является наличие у некоторых экземпляров железного навершия в виде овальной пластины с насечками на загнутых внутрь краях. На одном палаше была округлой формы гарда. Заостренные клинки свидетельствуют о том, что палаши несли двойную функцию: колющего и рубящего оружия (табл. XVIII, 7). Узость клинка обусловлена совершенством оборонительного доспеха, который трудно было разрубить, но в котором можно было найти слабое место для сильного колющего удара 22.

В археологической литературе принято деление мечей на три категории по длине изделия23: короткие (до 50 см, встречаются очень редко), средние (50—70 см) и длинные (свыше 70 см).

В Китае, при династии Чжоу, существовали строго пропорциональные мечи. «Если лезвия широкие до 0,2 футов с половиной (между двумя краями), то ширина этого лезвия учитывается для того, чтобы сделать определенный контур острия. У больших мечей в длине полосы 5 раз помещается длина рукояти. Большие мечи носили высокие воины. У мечей меньших размеров в длине полосы 4 раза укладывалась длина рукояти. Эти мечи меньшего размера носили воины низкого роста. У мечей маленького размера в полосе меча укладывалось три длины рукояти»24.

Археолог By Тачжень исследовал размеры мечей, вес нефритовых гард и скоб и обнаружил, что вес последних двух строго совпадает с эталонами мечей определенной длины.

Длина клинка обусловлена требованием удобства защиты и нападения, а также допустимым весом. Она должна быть достаточна для того, чтобы всадник мог закрыть клинком свое тело, держа эфес над головой, а при нападении достать неприятеля, даже лежащего на земле 25.

Длинный меч имел несравненно больше преимуществ, чем короткий. Он стал основным оружием наряду с копьем и луком, а короткий меч играл вспомогательную роль.

Некоторые ученые считают, что длинный меч — оружие конного воина, для пехотинца он неудобен. Пехота если и была вооружена мечом, то коротким (как скифский акинак). В Новгороде мечом также вооружались конные воины — княжеская дружина, бояре 26. Другие исследователи считают, что длинные и узкие колющие мечи применялись и в конном, и в рукопашном бою 27.

Кроме мечей у чжурчжэней были кинжалы (табл. XVIII, 1—6), которые не имели серьезного боевого значения. Однако массовые находки этого оружия говорят о широком применении их. Все они местного производства, истоки которого в ряде случаев прослеживаются в польцевской и мо-хэской культуре. Они могли употребляться в бою и на охоте. Длина кинжалов 25—35 см. Клинки у них кривые и прямые, с клиновидно-вытянутым сечением28. Возможно, чжурчжэньский воин был вооружен, как согдийский: «Обычно на воине два пояса — верхний и нижний. К верхнему слева наклонно на двух ремнях подвешен меч, кинжал висит всегда параллельно этому поясу. К нижнему поясу слева подвешен на двух ремнях колчан, а справа — узкое изогнутое налучье с двумя спущенными луками»29.

Копья

Все имеющиеся в чжурчжэньской коллекции наконечники копий — железные, втульчатые. При их классификации выделены отделы и типы по форме пера, подтипы — по форме его поперечного сечения, варианты — по отношению длины пера к длине втулки (табл. XIX).

В. Е. Медведев определяет три типа копий на Амуре: 1) листовидные; 2) с удлиненно-треугольным пером упло-щенно-ромбического сечения; 3) ланцетовидные 30. О. С. Галактионов у чжурчжэней Приморья описывает пять типов:

1) лавролистные; 2) иволистиые; 3) иволистные комбинированные; 4) иволистные и с длинной шейкой; 5) ланцетовидные31. Причем надо отметить, что комбинированные копья (рис. 16) универсальны и аналогий в Сибири и на Амуре не имеют. Форма пера у них практически не отличается от простых. Однако у этих копий есть дополнительные приспособления: крюк или нож32. По наличию крюка, маленького или большого ножа, а если присутствуют оба элемента, то и по форме пера В. Э. Шавкунов выделяет пять типов комбинированных копий.

Тип 1 — копья с крюком и вытянуто-овальным пером. Длина изделия 23,5 см, длина пера 6,5, ширина 1,9 см, длина втулки 17 см, диаметр в основании 2,5 см. Сечение пера ромбическое. Поскольку эти копья необычные, приведем полностью описание крепления крюка к втулке: «13 1 см от края во втулке имеется паз длиной 5,4 см. Напротив этого паза с другой стороны втулки имеются еще два небольших прямоугольных паза длиной по 1 см. Все пазы служат для крепления к втулке крюка, который устроен следующим образом. Основу его составляет скоба, напоминающая половину плоского кольца. К скобе с помощью кузнечной сварки прикреплен крюк длиной около 7,5 см. На концах скобы проделаны специальные отверстия для штифтов. Этот крюк вставлялся в большой паз на втулке копья с таким расчетом, чтобы концы скобы вышли в пазы напротив. После этого в отверстия на краях скобы вставлялись штифты и расклепывались, что обеспечивало прочное крепление крюка к втулке копья, но в то же время при необходимости крюк можно было быстро заменить на другой. Острие крюка было направлено в сторону древка копья, а сам крюк расположен почти перпендикулярно плоскости пера. В 3 мм от края втулки имеется специальное отверстие для крепления копья посредством гвоздя к древку»33.

Тип 2 — копья с крюком и вытянуто-овальным пером ромбического сечения. Длина наконечников 30 см, пера —12 см. Крюк крепился к втулке непосредственно под пером и располагался в одной плоскости с ним. В этих наконечниках нет большого паза, а крепление производилось через два паза в наконечнике.

Тип 3 — пика с крюком. Экземпляр фрагментированный. Отверстия для крюка находятся на расстоянии 2 см друг от друга, ближе, чем у копий. В Приморье это единственный найденный экземпляр.

Тип 4 — копья с маленьким ножом. Длина наконечников 24,5—25,5 см, пера — 9—10 см, наибольшая ширина — 1,8— 2см. Длина втулки 15—16 см. В 12 см от края втулки находится нож, длина его 7,8 см, ширина у основания 2,3 см. «Формой» он напоминает миниатюрную косу. Крепился нож к копью следующим образом. Во втулке были проделаны два сквозных отверстия. Точно на таком же расстоянии друг от друга имеются два отверстия и в основании ножа. В эти отверстия вставлялись два железных штырька с кольцевидной головкой на одном конце, причем на конец нижнего штырька на противоположной стороне втулки надевалась железная шайбочка, а сам штырек расклепывался и таким образом крепился наглухо. Верхний штырек оставался подвижным, и его можно было вытаскивать. Чтобы он не потерялся, его крепили к нижнему штырьку тремя звеньями восьмеркообразной цепи, концы которой в свою очередь крепились к кольцевидным головкам обоих штырьков. Когда верхний штырек вытаскивался, нож, поворачиваясь на нижнем штырьке, прижимался к втулке копья. Перед тем как вступить в бой, нож выдвигался и фиксировался в боевом положении верхним штырьком»34.

Ножи встречались и отдельно от копий, все они одинаковы, что говорит о высокой стандартизации оружия.

Тип 5 — копья с парнопластинчатым черешком и большим ножом. Длина наконечников 37,5—41,5 см, ланцетовидного пера — 17—18,5 см.

Одно комбинированное копье найдено Б. С. Сапуновым в Приамурье, у с. Саратовка. Перо подтреугольной формы. Ширина его 2 см, длина сохранившейся части копья 23,5 см. Длина втулки 18,5 см, диаметр в основании 2,6 см. В 1 см от основания втулки на противоположных сторонах расположено по одному отверстию, а на 1 см выше них — еще одна пара отверстий для соединения наконечника с древком. У этого копья крюк крепился к древку, а не к наконечнику, как у чжурчжгшьских. Этот способ более примитивный (конец XI —начало XII в.).

Для чего были сделаны дополнительные приспособления к этим копьям? У Плано Карпини читаем: «На шейке железа копья имеют крюк, которым, если могут, стаскивают человека с седла»35. В средневековом китайском романе «Речные заводи» присутствует эпизод обучения воинов владеть пикой с крюком, ловить воинов и коней противника за ноги 36. В Японии с помощью таких крюков брали суда на абордаж и влезали на стены укрепленных замков противника 37.

Комбинированные копья применялись только на войне. Как полагает В. Э. Шавкунов, «они принадлежали наиболее надежным и заслуженным воинам гвардии или же личным телохранителям важных государственных сановников, т. с. воинам-профессионалам, которые снабжались оружием за счет государственной казны»38.

На примере комбинированных копий видно, что развитие оружия у чжурчжэней предполагало универсальность его. Сочетание в одном оружии различных функций — прогрессивный шаг чжурчжэньских оружейников. В китайских комбинированных орудиях «цзи» (копье-клевцо)39 усиливался рубяще-колющий эффект, а в чжурчжэньских изделиях — колюще-режущий. «Если вооруженный «цзи» или копьем с крюком воин за один выпад мог действовать каким-либо одним острием (копьем, клевцом или крюком), то вооруженный копьем с ножом воин за один выпад мог действовать копьем и ножом последовательно. В этом главное отличие комбинированных копий с ножом от любого другого вида комбинированного оружия и сущность изобретения чжурчжэней»40. Кроме археологических находок этого оружия есть его изображение на наскальных рисунках Амура, где вырезан всадник на коне, в руках у него длинное копье, угрожающе направленное вперед.

Длинное копье — оружие конного воина. Оно пришло на смену длинному мечу и появилось раньше, чем сами ката-фрактарии.

Прежде всего копья были на вооружении у аристократической верхушки, составляющей ударные части войска. Но их могли иметь и рядовые воины,. Более легкие копья предназначались для пешего воина, а большие, массивные — для конного.

В чжурчжэньских могилах невозможно определить положение наконечника копья относительно умершего (вторичный обряд погребения). В русских же захоронениях наконечник копья обычно находился справа от скелета, у головы или ног, значит, воин держал копье в правой руке и длина древка была 180—200 см. Это принадлежность пехоты. Кавалерийские копья были длиннее и достигали 300 см41.

Топоры

По числу находок на археологических памятниках чжур-чжэней топоры занимают второе место вслед за наконечниками стрел42. Топор состоит из следующих элементов: клина — рубящей части, предназначенной для нанесения рубящего удара; спинки — верхней части клина; рукояти — несущей части, направляющей удар; лезния — рубящей части; проуха — отверстия для крепления рукояти (см. рис. 10, 2).

Режущее широкое лезвие топоров было предназначено для врага, невооруженного специальным доспехом.

У боевых топоров лезвие сужено, за счет чего увеличивается сила удара. Топоры использовали в бою для пробивания шлема, защитного панциря. Легковооруженные всадники действовали топорами как вспомогательным оружием, когда в тесном бою уже невозможно было развернуться с длинным копьем; им пользовалась тяжеловооруженная конница, как это изображено на Сулекской писанице. В предшествующее, мохэское, время боевых топоров не было, а преобладали копья. В чжурчжэньскую эпоху па Амуре появились топоры, что было вызвано распространением шлемов. Боевой топор насаживался на длинную рукоять и служил для поражения шлема 43.

В. Е. Медведев подразделяет чжурчжэньские топоры на три типа44.

1) изделия со слегка расширенным удлиненным лезвием и массивным, чуть расплющенным обухом. Длина топоров 12—16,5 см, ширина лезвия 5—7, ширина обуха 4—5см. Лроух прямоугольный (4 X 1,8 см);

2) небольшие топорики, узкие в обушке и середине (2— 2,5 см), с расширенным лезвием (4—4,5 см). В этой группе В. Е. Медведев особо выделяет топор-чекан из погребения 91 Надеждинского могильника. А. Н. Кирпичников считает, что молотовидные обушки служили противовесом по отношению к лезвию, удар их был более точным. Эти топоры-чеканы использовались для починки оружия и для походных нужд 45;

3) топоры с коротким массивным лезвием. Аналогичные изделия присутствуют в коллекции из Шайгинского городища в Приморье46.

Обычно топоры причисляют к орудиям двойного назначения: в мирной жизни они использовались как плотницкие и столярные инструменты, в военное время они служили боевым оружием. По нашему мнению, узколезвийные топоры с высоким обухом были только боевыми, а низкообушные, с широким массивным лезвием (колупы) широко применялись и в хозяйстве. Боевые топоры на Дальнем Востоке получили широкое распространение в X—XIII вв. До этого их нет совсем, потом они появляются эпизодически. Надо сказать, что именно в то время боевые топоры были в употреблении у многих народов степной полосы Евразии 47. Верхней временной границей распространения боевых узколезвийных топоров с обухом-молотком, по определению Ю. С. Худякова 48, следует считать XIII в. На смену им в Сибири пришли монгольские боевые топоры с широким лезвием 49.

НАСТУПАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БОЯ

(ЛУК И СТРЕЛЫ)

О чжурчжэньских луках, как и о мохэских, говорить что-либо определенно трудно. Однако отдельные находки костяных пластин, письменные источники, этнографические параллели позволяют реконструировать лук. В одном из жилищ конца XI — начала XII в. на городище «Шапка» на среднем Амуре был найден фрагмент фронтальной плечевой накладки. Это свидетельствует о том, что у чжурчжэней сохранилась мохэская традиция применения лука с фронтальными плечевыми накладками. Но чжурчжэни внесли свой вклад в совершенствование лука. Из опубликованных старинных рисунков чжурчжэнского воина и императора50, а также рельефного изображения лучника на стене мавзолея в Сятунцзяне у г. Соян (середина XII в.)51 видно, что лук чжурчжэней длинный (до 120 см), асимметричной формы (рис. 17, 1Cool. Нижнее плечо его короче верхнего, со слегка изогнутым концом кибити. Рукояти луков длиннее, чем у китайских. Увеличение длины чжурчжэньского лука по сравнению с мохэским обусловлено развитием панциря и увеличением размеров и массы железных наконечников стрел для его пробивания. А длинный лук с асимметричными плечами более удобен, чем с симметричными, особенно для стрельбы с коня. В письменных источниках сообщается об этом виде состязаний у чжурчжэней: «Искусны в конной стрельбе из лука...» Обычай стрельбы из лука с коня, мало свойственный китайцам, был широко распространен у многих народов Корейского полуострова, Маньчжурии и Монголии. Пожалуй, наиболее ранней фиксацией этого обычая является то место в «Чжоу шу» (VII в.), где говорится: «Воины Пэкче имели луки и стрелы, мечи и копья, привычны один за другим стрелять с коней»52.

Видимо, чжурчжэни пользовались простыми и сложными луками, какие позднее бытовали у тунгусов53. Ульчи обклеивали кибить берестой, у других народов кибить делали из бересты, лиственницы, жимолости, амурской сирени, молодого ясеня. Длина нивхского лука достигала 160 см, усиливался лук накладками из китового уса, рога буйвола и даже носорога. Длинный простой лук, датированный А. П. Окладниковым VIII—XII вв., вырезан на скалах у стойбища Май54. Из письменных источников известно, что чжурчжэ-пи изготовляли тетиву из кожи и жил коровы, свиньи, собаки 55. Позднее амурские народы использовали для этих целей также нитки, сухожилия, коноплю, крапиву 56.

Таким образом, увеличение размеров лука у чжурчжэней было прогрессивным шагом. У большого лука увеличиваются дальность полета стрелы и пробойная сила выстрела. «Упругость луков чжурчжэней (сила, необходимая для натягивания лука) не превышает семя доу. Наконечники стрел достигают б—7 вершков длины. По внешнему виду они похожи на бурав. При попадании такую стрелу невозможно вытащить (из тела) »57.

Наконечники стрел. На всех среднеамурских памятниках чжурчжэньской эпохи, будь то могильники, поселения, городища, наконечники стрел составляют вторую (вслед за керамикой) по численности категорию вещей. Они все черешковые, сделаны из железа и кости. Наконечники подразделяются на классы (железные и костяные), группы (по форме поперечного сечения пера — трех- и двухлопастные, плоские, граненые, Z-образные), типы (по форме пера в плане) и варианты (по различию отдельных деталей в одном типе). Классификация наконечников стрел сделана по опубликованным работам В. Е. Медведева58 и К). М. Васильева59, раскапывающих памятники чжурчжэпсй на Лмурс; по нашим материалам из раскопок на г. «Шапка», у д. Саратовка, Гродеково, а также по археологическим коллекциям из Благовещенских музея и пединститута (Марково, Владимировка, Калининское, Каникурган).

Трехлопастные наконечники стрел обладали высокими баллистическими качествами, правда, к X в. п. э. они уже выходят из употребления, но единичные экземпляры удлиненно-шестиугольных и овальных обнаружены в Корсаковском могильнике.

У чжурчжэней и бохайцев Приморья тоже бытовали трехлопастные наконечники стрел60, но их оставалось уже немного. Постепенно они изжили себя и превратились в узкие трехгранные бронебойные наконечники, так как `были неэффективными против широко распространившегося защитного доспеха из железа. Аналогии таким стрелам имеются на Корейском полуострове61 и в Маньчжурии62. У некоторых наконечников стрел на лопастях сделаны отверстия. Такие наконечники принадлежат к разряду свистящих стрел. В литературе высказывается несколько точек зрения относительно их применения. Одни исследователи считают, что эти стрелы использовались для психических атак, другие полагают, что для поджога (в отверстия вставлялась горящая пакля) 63. С их помощью поворачивали табун лошадей в нужном направлении64. В XIII в. у монголов свистящие стрелы были чуть ли не предметом роскоши и, возможно, имели обрядовое значение. По-видимому, только высшая знать пользовалась свистящими стрелами 65.

Двухлопастные наконечники изготовлялись с плоским пером, в центре которого продольное возвышение разделяло его на две плоскости. Перо у них удлиненно-треугольное, плечики прямые и пологие. Найдены такие наконечники на Надеждинском могильнике .

Плоские наконечники стрел (самые разнообразные) представлены десятью типами:

1) удлиненно-треугольные, у которых перо треугольной формы с прямыми или чуть пологими плечиками, с шейкой и упором. Обнаружены па могильниках Каменушка, Корсакове (Табл. XX, 6, 15, 21-23);

2) ромбические: а) удлиненно-ромбические; б) асимметрично-ромбические. Происходят из Корсаковского, Надеж-динского, Владимирского, Марковского могильников (табл. XX, 7);

3) вытянуто-овальные с остроугольным острием, покатыми плечиками, с упором. Раскопаны на могильниках Владимировка, Маркове, Корсаковский, Каменушка, Дубовое (табл. XX, 7);

4) килевидные с упором. Обнаружены на могильниках «Шапка», Владимировка, Марково, Смидовичи, Каменушка, Корсаковский, Дубовое (табл. XX, 8—14);

5) пламевидные. Найдены в Корсакове, Маркове, Никольском (табл. XX, 5, 17);

6) шипастые с широким пером треугольной формы, пологими или прямыми плечиками, у которых один — три шипа. Обнаружены на могильниках «Шапка», Корсаковский, Луданникова Сопка (табл. XXI, 6);

7) боеголовковые наконечники с выделенной боевой головкой на длинной шейке. Происходят из Корсакова, Вла-димировки, Маркова (табл. XXII, 5);

Cool срезни в виде узкой лопаточки (табл. XXI, 5);

9) срезни в виде расширяющейся лопаточки с выпуклым и ровным острием (табл. XXI, 2, 3). Эти два типа наконечников присутствуют на всех чжурчжэньских памятниках ;

10) двурогие срезни с упором: а) с ровными боковыми и режущими сторонами; б) с выпуклыми боковыми и вогнутыми режущими сторонами; в) с вогнутыми боковыми и выпуклыми режущими сторонами; г) срезни фигурные. Эта многочисленная группа наконечников (табл. XXIII) обнаружена в Корсакове, Дубовом, Смидовичах, Каменушке, Надеждинском, Саратовке, Маркове, на городище «Шапка». Владимировка, Луданникова Сопка.

Аналогии плоским наконечникам стрел из амурских памятников имеются в бохайских и чжурчжэньских памятниках Приморья (для всех типов без исключения) 66, а также в Северной Корее 67.

Граненые (бронебойные) наконечники, у которых перо в поперечном сечении прямоугольное, квадратное, круглое или овальное. Среди них выделено семь типов с вариантами:

1) шиловидные с квадратным, шестиугольным, трехгранным или круглым сечением пера. Происходят из Корсакова, Владимировки (табл. XXII, 7);

2) кинжаловидные, у которых сечение пера ромбическое, форма удлиненно-треугольная, плечики прямые, шейка с упором. Найдены на Корсаковском, Надеждинском, Болонь-ском, Прядчинском могильниках (табл. XXII, 1);

3) ланцетовидные с ромбическим или овальным в сечении пером, расширяющимся в верхней части, шейкой с упором. Обнаружены на могильниках Луданникова Сопка, Дубовое, Мол-чанихинский, Надеждинский, Марковский (табл. XXII, 5);

4) килевидные с ромбическим сечением пера. Присутствуют в могильниках Дубовое, Каменушка, Надеждинское. Луданникова Сопка, Владимировка (табл. XXII, 6);

5) боеголовковые. Найдены на могильниках Надеждинский, Корсакове, Гродеково, Каникурган (табл. XXII, 5);

6) долотовидные с прямым острием и прямыми плечиками. Содержатся в коллекции оружия из Корсаковского, Болоньского, Надеждипского, Владимирского, Молчанихин-ского могильников, городища «Шапка», местонахождения Гродеково (табл. XXII, 3, 4);

7) с тупым, сужающимся к острию пером. Происходит из могильников «Шапка», Марково, Владимировка (табл. XXII, 2).

Все семь типов бронебойных наконечников стрел присутствуют в синхронных памятниках Приморья: городищах Николаевское II, Круглая сопка, Старореченское, Краснояров-ское, Скалистое, Шайгинское, Ананьинское, Екатериновское, Лазовское, Марьяновское68. Аналогии бронебойным наконечникам имеются в Северной Корее, Маньчжурии, Японии. Монголии 69.

Особо следует остановиться на группе стрел с Z-образ-ным сечением пера — это плоские и граненые наконечники стрел. О них имеются сообщения в китайских источниках: «...по внешнему виду (наконечники стрел) похожи на бурав. При попадании такую стрелу невозможно вытащить»70. Возможно, об этих же стрелах говорится: «13 древности хороший стрелок мог пробить одевших семислойную толстую броню»71. Это сечение пера увеличивало скорость и дальность полета стрелы. Наконечники с таким сечением применялись па стрелах без оперения72. Последние бытовали у нанайцев и чукчей 73.

Эти наконечники стрел были распространены только в Приморье и Приамурье. Самые ранние раскопаны в памятнике V—VIII вв. (Синие Скалы)74, поздние — на Шайгин-ском городище (XII—XIII вв.)75. Подобные наконечники найдены на бохайских памятниках Северной Кореи76. Западной границей их распространения является Амурская область, восточной — оз. Болокь. Самым большим разнообраразием таких наконечников отличается могильник Луданникова Сопка (рис. 19, 20).

Z-образиое сечение пера встречается у плоских наконечников стрел треугольных, килевидных, секторовидных очертаний, с раздвоенным пером, у бронебойных — с ромбическим сечением. Найдены они на могильниках Каменушка. Дубовое, Корсаковский, Смидовичи, Луданникова Сопка, Молчанихипский, Надеждинский. Аналогии им имеются в Приморье на городищах Николаевское II, Круглая Сопка. Марьяновское, Краскинское, Шайгинское.

В чжурчжэньскую эпоху продолжают употребляться костяные наконечники стрел. По сравнению с предшествующим временем они стали крупнее: 8—20 см в длину, в ширину до 2,5 см. Обнаружены на городище «Шапка», на одноименном могильнике у д. Саратовка. По поперечному сечению пера выделено шесть типов костяных наконечников стрел:

1) треугольные;

2) ромбические;

3) трапециевидные;

4) секторовидные;

5) овальные;

6) круглые.

У всех наконечников утолщенный короткий насад, перо в плане лавролистное, ланцетовидное, килевидное или треугольное. Коллекция из Саратовского могильника насчитывает 74 костяных наконечника стрел, из них 27 с ромбическим поперечным сечением, 15 с треугольным, 30 с овальным и 2 с круглым.

Аналогии костяным наконечникам имеются в приморских памятниках VIII—X вв. Ни раньше, ни позднее на этой территории их не было. Л. Е. Семениченко выделяет пять типов наконечников стрел:

1) пирамидальные трехгранные;

2) килевидные ромбического сечения;

3) килевидные овального сечения;

4) лавролистные;

5) ланцетовидные 77.

Итак, из приведенного анализа наконечников стрел явствует, что и в XI—XIII вв. у племен Приамурья продолжается усовершенствование лука и стрел, увеличивается число их типов и вариантов. Чжурчжэпьские оружейники изготовляли наконечники стрел и для охоты, и для войны. Позднее у народов Дальнего Востока использовались те же типы наконечников стрел, что и у чжурчжэней. Овальные, ромбические, килевидные плоские применялись для охоты на крупного зверя; наконечники с раздвоенным и тупым острием — на птиц; секторообразные — для добычи рыбы 78; граненые предназначались для пробивания панцирей противника.

ЗАЩИТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ

Археологических находок защитного доспеха чжурчжэней очень мало. Однако эти немногочисленные свидетельства и письменные источники подтверждают, что чжурчжэ-ни изготовляли металлические доспехи и придавали им огромное значение. Сотни стрелков из лука не могли совершить того, что делали несколько панцирных копьеносцев.

Древние летописцы отмечают приобретение чжурчжэня-ми даже четырех наборов лат79. О большом значении оборонительных доспехов свидетельствуют следующие примеры: «Шицзу (Хаиьпу) нанял из племени цзя-гу кузнецов и в деревне У-бу (тунь) приготовил доспехов 90. У-чунь хотел под предлогом этого начать войну. Шицзу отдал эти доспехи»80; «Му-цзун, отослав Ва-да-ла к Ляо, набрал войско, приобрел доспехов более 1000. Число латников у нюй-чжей впервые видели такое, обыкновенно оно не достигало тысячи»81.

Защитный доспех был не только у всадников, но и у боевых коней. Еще в последние века до нашей эры шивэй-цы имели попоны для лошадей из травы и веревок82, потом делали их из кожи, а впоследствии — из железа. Боевые кони были предметом похищения во время войны: «Кореса сообщает, что в 1051 г. чжурчжэньские всадники похитили 94 боевых копя и вооружения без числа»83; «Победитель Хэлибо приобрел в качестве трофеев лошадей, коров, военные доспехи, оружие и различного рода вещи»; «Чжур-чжэньские всадники в легких латах снабжены копьями, луками и стрелами»84; «Солдаты и их лошади одеты в латы»85; «Цзинцзу, одев тяжелые доспехи, во главе народа сражался»86.

Часто военачальники сражались без лат, что приписывалось их храбрости и отваге: «Шицзу не надел латы, только ватные полы халата защищали его. Потом привесил лук, поднял меч, три раза махнул флагом, три раза ударил в барабан, опустив флаг, атаковал. Сам во главе армии ворвался во вражеский стан...»; «...характер Шицзу был твердый и положительный. В каждой войне часто не употреблял доспехов»87.

Изготовление железных панцирей для воина и коня было непростым делом, ведь толщина панцирных пластин, как правило, не превышала 1—2 мм. Занимались этим ремеслом искусные оружейники в специализированных мастерских.

Панцири делились на тяжелые (железные) и легкие (кожаные); их носили воины в зависимости от рода оружия: железные — копьеносцы, кожаные — лучники. «Перед сражением кидано всякий раз надевают па них (чжурчжо-ней.— Е. Д.) тяжелые латы и посылают вперед»88.

Коллекции из чжурчжэньских памятников Амура насчитывают сотни железных панцирных пластин. Они подразделяются на несколько типов (табл. XXV).

Тип 1. Прямоугольные пластины с округлым нижним краем, длиной 4,4—8 см, шириной 2—4,5 см. Имеются пластины одинаковой формы, но с разным количеством и расположением отверстий на них: а) отверстия сконцентрированы в два ряда в верхней части, три пары в нижней и одно — в центре; б) вдоль верхнего края три отверстия, в центре — одно, три пары отверстий в нижней части; в) два отверстия у верхнего края, столько же в центре, три пары — в нижней; г) одно отверстие у верхнего края, две пары у боковых сторон в верхней части и пара — в нижней части пластины. Пластины этого типа происходят из На-деждинского могильника.

Тип 2. Прямоугольные пластины с округлым нижним краем и закругленными верхними углами, длиной 4,5— 8,4 см, шириной 1,8—2,5 см. Отверстия расположены вдоль боковых сторон (две пары в верхней части, одна — в середине, четыре пары в нижней части пластины). Происходят из Корсаковского, Болоньского, Даниловского, Грязнухинского могильников. В Корсаковском могильнике в погребении № 62 найдено 400 целых и 300 фрагмептированных пластин.

В тайнике в стенах могилы № 75 обнаружен панцирь, где 75 пластин были уложены в семь рядов89.

Тип 3. Пластины прямоугольной формы со срезанными нижними углами длиной 5,5—9,5 см, шириной 1,4—2,7 см. Количество отверстий на всех пластинах одинаково (17шт.), расположены они в два ряда по пять в верхней части, два ряда по три — в нижней. Одно отверстие — в середине нижнего края. Найдены на городище «Шапка».

Три перечисленных типа пластин из чжурчжэньских памятников были широко распространены. Сейчас они дают нам возможность реконструировать если и не полный панцирь, то хотя бы вид его, способы крепления пластин. Совершенно очевидно, что у чжурчжэней бытовал чешуйчатый панцирь, как и у мохэсцев, а также пластинчато-наборный.

Аналогии всем трем типам пластин имеются в памятниках Приморья: на городищах Шайгинское (типы 1—3), Лазовское, Ананьинское, Краснояровское, Круглая Сопка (тип 3), а также в Китае, на Корейском полуострове, в Японии90.

Костяные панцири в чжурчж;шьскую эпоху, видимо, вышли из употребления, поскольку находок костяных пластин нет. Однако письменные источники упоминают о существовании кожаных панцирей91. И если о конструкции железных панцирей мы можем судить, хотя и с осторожностью, то о костяных сказать что-либо определенное вообще очень трудно. Хотя можно предположить, что они были сходными с теми, что бытовали в соседних регионах. Ведь военные усовершенствования распространялись с невероятной быстротой на огромные территории от места их возникновения.

Поскольку армии были многочисленными и железоделательные мастерские оружейников не могли снабжать всех воинов железными доспехами, существовали, видимо, комбинированные доспехи — железно-кожаные, железно-костяные, кожано-костяные. Вполне вероятно, что для изготовления кожаных доспехов использовалась специально обработанная кожа крупного рогатого скота и лошадей. Она имела большую прочность, толщину, хорошо сохраняла приданную ей форму92. Из нее делали кожаные куртки-безрукавки, которые ослабляли удар меча, копья, стрел. Нагрудную и наспинную часть панцирей древние мастера усиливали крупными костяными и железными пластинами разных форм, по чаще всего, видимо, круглыми и трапециевидными.

В Китае кожаные панцири существовали долго — во времена династий Северная Вэй, Суй, Тан93. Возможно,

у чжурчжэней были панцири матерчатые и из войлока, как у киданей. «Чжан Линь и другие, не обладая талантами военачальников, позволили, чтобы вооружение и латы заготовлялись (воинами) по собственному усмотрению. В результате каждый покупал копья, мечи и войлочные латы так, чтобы было лишь самое необходимое. Среди каждых ста воинов нельзя было найти одного-двух, имевших луки, самострелы, железные латы»94. Поэтому не случайно во всех древних хрониках упоминается о военных трофеях, среди которых перечислены и латы: «Нюпчжени (чжурчжэни.— Е. Д.) снова захватили три тысячи лошадей и лат»95.

«Прототипом железной кольчуги были панцири из веревок. Л. Шреык видел у гиляков панцири, сплетенные из крапивных веревок и усиленные китовым усом»96.

Итак, панцири спасали чжурчжэньских воинов от поражения стрелой и копьем со значительного расстояния, ослабляли силу удара копья или меча в ближнем бою. Они не сковывали его подвижности, что было особенно важно для всадника, вооруженного луком.

Шлемы

«Шлем — металлическое покрытие защитного наголовья, предназначенное для предохранения головы воина. Составные элементы шлема: навершие — коническая мисюрка, скреплявшая верхний край пластин тульи шлема; втулка — деталь навершия для крепления плюмажа; тулья — сферическое покрытие головы из металлических пластин;

обруч — пластина, стягивающая края пластины тульи шлема; заклепки — крепления со шляп- кой, соединявшие отдельные детали шлема»97 (рис. 21).

Надо сказать, что находок шлемов при раскопках археологических памятников немного 98, а на Дальнем Востоке —это вообще большая редкость. Однако галемы были широко распространены в Китае, на Корейском полуострове, в Центральной Азии, Сибири. Самые ранние находки шлемов в интересующих нас культурах относятся к бохайскому времени. При раскопках Дупдзинчппа был обнаружен железный шлем полусферической формы из четырех пластин, соединенных между собой заклепками99. Сходные по конструкции шлемы найдены у оз. Мюрю в Якутии100. Они сферической формы, склепаны из отдельных крупных пластин. Один из шлемов имеет в основании обруч. Поверхность их хорошо отполирована и украшена серебряными насечками и орнаментом в виде зигзагообразной линии. Такой же шлем был у воинов Японии101 (рис. 22, 4, 5).

Другая традиция в изготовлении шлемов прослежена у кидапеп: форма их шлемов сфероконическая, но они кованые, тулья разделена на четыре сегмента четырьмя выступающими ребрами между ними. Высота шлема 26 см, диаметр 21 см 102.

У чжурчжэней Приамурья обнаружены пока только два шлема: один на Корсаковском могильнике (в тайнике между могилами)103, другой — на могильнике «Шапка».

Набор пластин от шлемов представлен двумя типами:

1) длинные (18,2 см) пластины в виде полудуг. Ширина их верхнего конца 0,7 см, нижнего — 1,8, толщина 1,5 см.

Четыре пары отверстий па равном расстоянии друг от друга расположены вдоль боковых длинных сторон, по два отверстия — у нижнего и верхнего края. На некоторых пластинах в нижней части имеется еще одно отверстие. Таких пластин было семь;

2) пластины прямоугольной формы с округлым нижним концом. Длина их 4,8—5,1, ширина 1,8, толщина 1,5 см. Три пары отверстий расположены в верхней половине пластины, по одному — в середине каждой боковой стороны, по четыре отверстия в два ряда — в нижней части. Эти изделия идентичны пластинам типа 2 от панцирей. В тайнике обнаружены 15 целых пластин и два фрагмента.

Судя по пластинам, в тайнике лежали часть тульи шлема и бармица. Внешне этот шлем (даже по количеству и расположению отверстий) идентичен нивхскому, описанному Л. Шренком: «...часть, предназначенная для головы, имеет вид шлема. Верхушка полосок у последнего с закругленными краями отогнута наружу и плотно охвачена ремпем. У нижней оконечности шлема висит отдельная полоса пластинок, предназначаемая для защиты шеи»104. Естественно предположить сходство этих шлемов и в других деталях.

Итак, чжурчжэни делали шлемы совершенной конструкции: сфероконическая форма боевого головного убора не случайна. Отвесный удар мечом, саблей, нанесенный по такому шлему, скользил вниз по плоскости тульи. Такая форма шлема сохранялась веками, особенно у кочевников, у которых излюбленной тактикой боя была конно-сабельная105. Похожие шлемы этнографы встречали у чукчей. Только в отличие от корсаковского они имели наушники и в затылочной части вместо железных пластин был вставлен кусок кожи. Шлем завязывался на затылке ремешками. У него была меховая подкладка. Возможно, что этот шлем заимствован чукчами от нивхов106. Следует отметить еще одну деталь. В тайнике рядом с погребением № 75 обнаружена часть панциря, включавшая в себя 75 пластин, уложенных в семь рядов. Ф. Волков и С. Руденко в 1910 г. подробно описали этнографическую коллекцию, переданную в этнографический отдел Русского музея императора Александра III из Царскосельского арсенала 107. В ней, в частности, было несколько панцирей. Один из них состоял из костяных пластинок одинаковых размеров (длиной 12, шириной 1,5 см), с просверленными отверстиями, расположенными в три ряда, сквозь которые продевались кожаные ремешки. Пластинки сделаны из реберных и трубчатых костей. Панцирь, как и чжурчжэньский, состоит из семи рядов. Длина его 97, ширина 00 см. В списке Царскосельского арсенала панцирь этот обозначен как «чукотские латы». Подобные панцири встречаются и у эскимосов 108. Ф. Волков и С. Руденко опубликовали полный защитный костюм чукотского типа. Он «состоит из двух связанных ремешками частей. Верхняя часть, прикрывающая голову и плечи, состоит из трех досок: одна, имеющая форму четырехугольника (37x53 см), снаружи обтянута желтой кожей и оббита по краям и по углам жестью, посредине прибита жестяная пластина ромбической формы, украшенная синими, голубыми и белыми бусами; две другие доски обтянуты кожей и имеют неправильную четырехугольную форму с срезанным верхним краем. Нижняя часть, прикрывающая туловище, состоит из восьми рядов небольших (2x11 см) железных пластинок, связанных между собою ремешками и украшенных синими бусами. К свободному (не прикрепленному к верхнему щиту) краю верхнего ряда железных пластинок прикреплена деревянная дощечка, обтянутая кожей и оббитая жестяными пластинками с полукруглым вырезом у верхнего края. Длина панциря 123 см, ширина нижней части 86 см» (рис. 23)109.

Остатки шлема, обнаруженные на могильнике «Шапка» в 1983 г.110, принадлежат тому же типу, что и шлем из Кор-саковского могильника.

Шлем прикрывал лишь голову и шею, лицо же оставалось открытым, поэтому древние воины пользовались забралом, сначала деревянным, а позднее и железным. У чжур-чжэней Приамурья их не найдено, а у чжурчжэней Приморья существовали защитные маски из железа. В 1982 г. на Шапгииском городище была раскопана одна из них111. Она представляет собой стилизованное лицо монголоидного типа. Длина маски 22,5, ширина 15,5 см. На уровне глаз — два круглых отверстия диаметром 6,5 см. Два дыхательных отверстия пробиты на месте носа, одно прямоугольное — на месте рта (2,6x0,45 см). На каждом боковом крае маски еще по одному отверстию для крепления маски к голове ремешками. Маска выкована из железного листа толщиной 2 мм. Боевые маски для защиты лица (они делались из дерева, металла) бытовали на широкой территории 112. У чукчей этнографы видели деревянные забрала высотой 16 см. Впереди сделаны отверстия для глаз (очень узкие) и носа.

Верхняя часть головы при таком забрале оставалась открытой или закрывалась отдельным шлемом 11Э.

Чжурчжэньская маска, по мнению В. Э. Шавкунова, является принадлежностью лучника, оборонявшего городские стены. Маска имеет маленькие отверстия для глаз и поэтому не могла применяться в ближнем бою, а если она еще и чуть-чуть сдвигалась на лице, то воин фактически становился «слепым». А вот лучник, стоявший за городской стеной, видел вдали все четко, а его лицо, глаза были защищены от стрел противника 114. Интересная коллекция японских масок опубликована Р. X. Робинсоном (рис. 24)115.

Все имеющиеся данные о защитном вооружении чжур-чжэней свидетельствуют о том, что в их эпоху оно достигло наивысшего расцвета и было на уровне лучших военных достижений в Евразии.

Наборные пояса

В чжурчжэньских памятниках раскопаны детали наборного пояса. Бляшки и пряжки представлены местными изделиями и образцами тюркского облика. Первые, как правило, квадратные или прямоугольные, имеют прорези снизу и в центре116 (рис. 25, 1). Иногда верхний край у них зубчатый. У нижнего края многих бляшек вырезы для подвешивания на шарнирах бубенчиков. Бляшки тюркского облика представлены полукруглыми и прямоугольными с прорезями, бляхи орнаментированы растительными узорами117. В. Е. Медведевым раскопаны полные наборы поясов: «На погребенном был надет оригинальный наборный пояс, вывернутый внутренней стороной наружу. Установлено, что на его основу — кожаный ремень, покрытый грубой тканью,— почти непрерывной лентой длиной более 60 см нашивалось 13 бронзовых ажурных блях прямоугольной формы. Внизу под ремнем висели 19 бронзовых же лировидных подвесок и одна сердцевидная ажурная»118. Подобный пояс существовал у чжурчжэней Маньчжурии 119 (рис. 25, 2).

У чжурчжэней, как и у мохэ, пояса продолжают служить неязыковым средством опознания ранга воина 120.

Оборонительные сооружения

На территории советского Дальнего Востока открыто большое количество чжурчжэньских городищ площадью от 3 до 70 га. Они расположены и на равнинах, и на сопках, опоясаны одним валом, иногда тремя-четырьмя рядами валов, двойными и одинарными рвами. Высота валов от 1 до 12 м. В стенах городищ отмечено несколько ворот, все они защищены фланками стен, редутами внутри городищ, видимо, падвратпыми башнями, которые не сохранились. Валы сооружались из земли пли из дикого камня вперемешку с глиной. Внутри крепостей иногда возводили поперечные валы (от одного до пяти)121.

Чжурчжэньские городища обследованы и раскопаны на территории Маньчжурии 122. Они обнесены валами и рвами, и стенах сделаны ворота, прикрытые брустверами. На валу высились башни, иногда до 15 на каждой стороне.

Равнинные городища чаще всего прямоугольные в плане, горные, как правило, повторяют форму местности (пяти-, много- треугольные). Валы сделаны из дикого камня, глинобитные со щебнем, иногда сырцовые с земляной засыпкой .

Рейтинг: 0

Комментариев: 2

Читать далее

(Просмотров: 300)

Посоветуйте катушку вместо штатной для Minilab Explorer se II

У штатной катухи очень плохая чувствительность, посоветуйте можно ли какнить увеличить глубину поиска при помощи штатной катухи, или надо покупать новую?? При тестировании в заводском режиме Quickstart, МД (в воздухе) видит монетку на расстоянии около 15 см, золотое колечко, крестик так же, даже крупный предмет.моя модель МД - www.minelab.com.ru/ExplorerII/Explorer.htm

Рейтинг: 0

Комментариев: 1

Читать далее

(Просмотров: 265)

карту муромского уезда

Дайти кто нибудь карту муромского уезда.Близлежащих деревень

Рейтинг: 0

Комментариев: 4

Читать далее

(Просмотров: 268)

Античный перстень из золота был найден в сибирском кургане

01.11.2011 Ирина СемчишинаУникальную находку этим летом сделали сибирские археологи в ходе изысканий на месте почти разрушенного древнего кургана, принадлежащего саргатской культуре. Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН, занимаясь раскопками в Венгеровском районе Новосибирской области, обнаружили античный перстень, изготовленный из золота и украшенный мутно-голубым камнем.

Академик Вячеслав Молодин поделился подробностями: «Раскопки велись по просьбе правительства Новосибирской области, которое обратилось к нам в связи с тем, что курганная насыпь на этом памятнике была практически уничтожена – местные жители разобрали с нее землю для своих огородов. А задолго до этого, еще в 50-е годы, на многострадальном кургане, как на самой высокой точке местности, установили триангулятор (геодезическая вышка)».

Ученый рассказал, что курган предположительно являлся местом захоронения людей высокого статуса. А золотое кольцо, найденное под человеческими останками, является, по всей вероятности, позднеантичным импортом и прибыло в Сибирь из Средиземноморья в начале нашей эры.

independent-news.ru/?p=16853

Рейтинг: 0

Комментариев: 9

Читать далее

(Просмотров: 276)

Туалетная бумага.

Условия эксплуатации и технические данные.

•Туалетная бумага (арт.№ 11315509651 , в дальнейшем – изделие) предназначена для удаления остатков процесса дефекации с внешнего края заднепроходного отверстия, прилегающих к нему участков кожи и локально концентрированного на данном участке тела волосяного покрова (в дальнейшем – место использования).

1.Тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией.

2.Рулон изделия расположить на уровне груди пользователя в слегка горизонтальном положении.

3.Произвести акт дефекации.

4.Убедиться в успешном завершении акта и в отсутствии позывов к его продолжению (данный пункт важен для экономии и рационального использования изделием).

5.Прямым поступательным движением правой руки вниз ухватить кончик изделия, а затем резким движением вверх и вправо приблизительно под углом в 60 градусов к линии горизонта дёрнуть изделие, отмотав таким образом 700 мм изделия (для удобства каждые 100 мм изделия маркированы перфорацией).

6.Разно направляющим движением рук в горизонтальной плоскости произвести разрыв ленты приблизительно посередине между двумя ближайшими участками перфорации. (Не рекомендуется производить надрыв изделия по участкам перфорации ввиду опасности нарушения поверхностного слоя волокнистой структуры материала изделия).

7.Сложить отрез изделия в виде гармошки, последовательно сгибая его по участкам перфорации.

8.Переложить в руку наиболее удобную для пользователя.

9.Приложить полученное в ходе предыдущих манипуляций изделие к месту использования и, плотно прижав рукой к кожному покрову, произвести подтирочные движения в межягодичном пространстве.

10.Переместив использованное изделие в область зрения, в условиях хорошей освещённости осмотреть наличествующий на нём мазок на предмет обнаружения яиц глистов или признаков педикулёза. В случае обнаружения таковых набрать «03» и поставить в известность соответствующие медицинские учреждения по месту жительства. В противном случае, повторить пп.4-9 три-четыре раза.

11.Чистой сухой рукой проверить качество очистки (межягодичного пространства на ощупь должно быть сухим, слегка шероховатым, края заднепроходного отверстия -хорошо протёрты, волосяной покров – пушистым и легкодоступным для прочёсывания). В случае наличия признаков некачественной подтирки (грязь под ногтями, резкий специфический запах при обонятельном контроле и др.) произвести манипуляции, описанные в пп.4-9 ещё три-четыре раза.

Меры предосторожности: - не курить вблизи изделия, не оставлять использованное изделие в местах культуры, отдыха и приёма пищи, беречь от детей, использовать только один раз

Рейтинг: 0

Комментариев: 2

Читать далее

(Просмотров: 240)

В поисках чуда в Окунево едут со всех концов России.

Наталья Граф"Российская газета-Неделя" - Сибирь №5318 от 21 октября 2010 г.

Всего за несколько лет глухая сибирская деревенька стала местом паломничества туристов со всего мира. О чудесной энергетике Окунево слагают легенды, а писатели и ученые всерьез называют его "ковчегом", который спасет человечество в эпоху природных катаклизмов. В чем причина небывалой популярности совершенно обычного до недавнего времени села, выясняла корреспондент "РГ".

Сибирский экстрим для туристов начинается задолго до Окунево. После сотни километров от города старый "пазик" так подпрыгивает на ухабах, что с пассажиров мигом слетает сон. Впереди - еще сто пятьдесят километров тряски.

- Я третье лето сюда езжу и каждый раз одно и тоже, - возмущается Игорь из Новосибирска, сдувая резиновую подушку под голову. - Предприниматели здесь делают деньги из воздуха, миллионы рублей на нас зарабатывают, а чтобы ямы залатать - средств нет. Не дорога, а стиральная доска.

Рейсовый автобус битком забит рюкзаками, палатками и котелками. Новосибирец Игорь, в обычной жизни оператор котельной, а в Окуневской - биоэнергетик, уфолог и маг, демонстрирует путешественникам снимки с мобильного телефона. Причудливо сплетающиеся облака напоминают сказочные головы драконов и динозавров. Вечерний закат отсвечивает языками пламени.

- Другие миры! - шепотом констатирует Игорь. Туристы восхищенно качают головами.

На Муромцевском вокзале на старом "Жигуленке" нас встречает московский писатель Михаил Речкин. Муромцево - его малая родина. До Окунево от райцентра еще 25 километров.

- Местные таких "тряхонутиками" называют, - кивает Речкин в сторону новосибирского кочегара. - От них в Окунево отбоя нет. Как медом намазано. Через всю страну проезжают, чтобы в Сибири "уйти в астрал".

- Подбросьте меня до энергоцентра, - барабанит пальцами по стеклу подслеповатый мужичок в годах. - Позвольте представиться - Юрий Борисович. Археолог. Биоэнергетик. Ищу золотого коня Чингисхана.

Новый ковчег?

Деревне Окунево без малого триста лет. Основанная, как и сотни других, крестьянами-переселенцами, она никогда не отличалась ничем особенным. На берегу реки Тары люди жили обычной жизнью. Раскулачивали богачей, уходили на войну, создавали колхозы и совхозы, разом обанкротившиеся в перестройку. Растаскивали до скелетов коровники, гнали на продажу самогон и отправляли молодежь в город. Однако в 1991 году у Окунево неожиданно началась "вторая история".

Новую жизнь в забытую деревеньку в четыре улицы принесла некая Расма Розитис. Ученица индийского гуру прибыла в Прииртышье с великой миссией - найти и возродить храм Ханумана - бога обезьян, затерянный где-то в сибирских просторах. По поверьям, магический кристалл именно этого храма должен спасти человечество от грядущих природных катаклизмов. А на Омск выбор гуру пал потому, что название этого города оказалось созвучно священному слогу "Ом", якобы обладающему колоссальной энергетикой.

- Каждый день Расма приходила к нам на кафедру и толковала о своем сне - крутой изгиб реки, увал и сосны вокруг, - рассказал "РГ" омский историк и археолог Борис Мельников. - И вдруг меня осенило - ее описания очень похожи на то место, где ведут раскопки наши преподаватели. И мы тут же отправили Расму туда.

Ученица гуру целую неделю прожила в палатке у реки и уже собиралась уезжать несолоно хлебавши, но в последнюю ночь услышала над Тарой странную музыку. А в предрассветном тумане ей отчетливо показались контуры обезьяньего храма. Расма пошла в деревню и купила первый попавшийся дом.

К слову сказать, странные "картинки в небе" здесь видела не одна Расма. На изломе Тары местные жители не раз встречали небесный табун коней, запряженные колесницы, спешащих неизвестно куда всадников или поющий в лесу хор молодых девушек. Но не придавали "спецэффектам" особого значения.

- Не до чудес нам было, - работали не покладая рук, - улыбается старейшая жительница села 85-летняя Прасковья Окунева.

А когда в шестидесятых годах заезжие ученые объяснили странные видения галлографическими свойствами кварцевых песков, пересуды и вовсе утихли. Как оказалось - до поры до времени.

Вслед за Расмой Окунево неожиданно заинтересовало и представителей других конфессий. Один за другим в деревню начали прибывать бабоджисты, староверы, кришнаиты, буддисты, ведорусы и православные. На старинном Татарском увале практически одновременно появились часовня, христианский крест, солнцеворот, жертвенник, волшебная сосна и прочая религиозная атрибутика.

- Это, наверное, единственное место в мире, где представители все конфессий мирно уживаются между собой, - рассказывает руководитель регионального отделения "Русского географического сообщества" Игорь Вяткин.

Как говорится, необъяснимо, но факт. Официально подтвержденный Ватиканом.

Тайна озер

Одновременно с паломниками исследованием окуневского феномена занялся и писатель Михаил Речкин. Правда, его интересовали вещи более насущные. Родившись в Муромцевском районе, Речкин с детства был наслышан о целебной силе местных озер.

В войну сюда привозили раненых - вода затягивала кожные нарывы. А бабушки-знахарки водили купаться в леса нервнобольных и страдающих туберкулезом. Живший в Омской области Петр Ершов, прославившийся единственной сказкой про Конька-Горбунка, по всей видимости, тоже знал про водоемы с живительной силой. Окунешься в каждый по очереди - и обретешь вечную молодость.

- Я решил обязательно эти озера найти, - рассказывает Речкин. - Но как это сделать, кода в районе их более шестисот? Опрашивал старожилов, собирал старинные карты, обращался за помощью к экстрасенсам и ясновидящим.

Таинственными источниками оказались Линево, Данилово, Щучье, Урманное и Потаенное. Если смотреть сверху - получается ровная буква "Г" - все водоемы на одной ровной линии. И все - неподалеку от мистического Окунева. Внешне озера напоминают воронки, да и местные жители уверены в их метеоритном происхождении. Но ни подтверждений, ни опровержений этому нет до сих пор.

На протяжении нескольких лет Речкин возил на озера экспедиции ученых. В Муромцево работала группа геофизиков под руководством доктора технических наук из Москвы Александра Зайцева, группа руководителя новосибирского института клинической и экспериментальной медицины академика Казначеева, столичные биофизики Смирнова и Хорошева и многие другие.

По заключениям экспертов, вода из пяти озер действительно уникальна и обладает повышенной биологической активностью. Однако местные власти не вдохновились опытами гидрологов и биофизиков. Чиновники остались равнодушными даже когда из печати вышла первая книга Речкина "Окуневский ковчег" и на целебные водоемы хлынули толпы туристов со всего мира.

- Здесь надо создавать бальнеологический курорт, - писатель-исследователь мечтает вытащить малую родину из нищеты. - Озера насыщены кислородом, вокруг залежи синей глины, сосновый бор, геовитагенные зоны. Но почему-то никто не желает этим заниматься.

Тайну озер разгадали пока лишь вездесущие предприниматели. Мигом расхватали землю в аренду и собирают с отдыхающих немалые деньги за въезд на "целебную территорию". По тысяче рублей с легковой машины. Учитывая то, что в теплые выходные через озера проходит до 500 человек - доход приличный. Но дотационному и погрязшему в долгах Муромцевскому району с расхлябанными дорогами с этой суммы перепадают сущие копейки. Щедрая природа годами кормит заезжих бизнесменов, а у местных властей организованные туристические маршруты и создание заповедной зоны до сих пор только в планах.

"Здесь время не ощущаешь, оно течет медленно-медленно", - пишут туристы на форумах про Окунево. Видимо, так и есть. Глава Муромцевского района Виктор Зеленин за неделю так и не смог поговорить с корреспондентом "РГ" даже по телефону.

В Облака

Сегодня у загадочного Окунева есть как преданные поклонники, так и ярые противники. Последние считают изюминку села "великой мистификацией". Правда на вопрос "Кому и зачем она понадобилась?" не могут найти вразумительного ответа. Тем временем молва о сибирской деревеньке и чудесах в ее окрестностях продолжает распространяться по свету.

Этим летом здесь было вдвое больше гостей, чем в прошлом году. А некоторые из них вообще остались здесь навсегда.

Журналист Говинда из Непала приехал писать статью и развенчивать мифы, но уже через неделю сдал обратные билеты. Утром ходит босиком по траве, а вечерами играет на барабанах. Омич Михаил распродал городское имущество и перевез в деревню жену и пятерых детей - на свежий воздух.