Поисковики закрыли сезон

18.10.2010 0Закончилась очередная - осенняя – международная Вахта памяти. Она проходила на территории Ульяновского района Калужской области с 20 сентября.

В акции принимали участие 187 поисковиков. На раскопках работали отряды из Калужской, Тульской, Брянской, Московской, Ульяновской, Астраханской областей, а также с Украины. Самой многочисленной оказалась группа из Москвы. В поиске участвовал и козельский отряд «Гвардеец».

В ходе раскопок поисковики обнаружили два полевых склада боеприпасов, в которых своего часа ожидало огромное количество разнообразных взрывоопасных предметов. Среди страшных находок оказались даже 100- и 200-килограмовые авиабомбы. Боеприпасы уничтожались на месте саперами Министерства по чрезвычайным ситуация.

Козельские поисковики подняли останки 11 бойцов. Нашим землякам повезло: они обнаружили два «смертных» медальона и неотправленное письмо.

Как пишет газета г. Сосенский «Наш город», в торжественной обстановке было захоронено 287 советских воинов. Братская могила устроена на Милюгановском повороте дороги Березичи-Ульяново, который находится возле поселка Заречье. Это уже не первое захоронение наших бойцов, устроенное здесь.

Стараниями начальника штаба «Гвардейца» Игоря Долженкова и по благословению протоиерея Павла, настоятеля козельского Благовещенского храма, на братской могиле установили православный крест. Символ мученичества изготовил прихожанин названной церкви – офицер запаса Дмитрий Майоров. Панихиду по убиенным провел настоятель храма Рождества Христова села Ульянова иерей Максим. Во время службы у каждого из присутствующих в руке сияла свеча, а по периметру могилы теплились два десятка лампад.

Администрация Ульяновского района выдела средства на изготовление 27 гробов. Бойцы, имена которых удалось установить, погребены в пяти индивидуальных гробах.

В лесу, неподалеку от братской могилы, был накрыт традиционный поминальный стол.

www.kalugaonline.ru/news/17/news17_5297.html

Рейтинг: 0

Комментариев: 0

Читать далее

(Просмотров: 221)

На Южном Урале открыты сразу 30 памятников археологии бронзового века

Как рассказала корреспонденту Infox.ru руководитель информационной службы управления по связям с общественностью Челябинского государственного университета Елена Озорнина, экспедиция из шести сотрудников археологической лаборатории учебно-научного центра ЧелГУ работала в Карталинском районе области. Для поисков ученые набрали современного оборудования: GPS-навигаторы, ноутбуки, электронные карты и пр. «В полях» экипаж провел 11 дней, перемещаясь с места на место. Было запланировано и проложено четыре маршрута, три из которых проводились по программе предварительной дешифровки аэрофотоснимков. «Археологи проводили целенаправленные раскопки, так как предварительно эту местность картировали при помощи аэро-фотосъемки. – подчеркнула Озорнина. — При анализе снимков ученые заподозрили, что в Карталинском районе под землей скрыты какие-то постройки. Поэтому туда и отправилась экспедиция».Во время разведочных работ исследователи наткнулись примерно на 30 ранее неизвестных памятников археологии. Например, около поселка Снежный находится могильник. Причем, он состоит из курганов разных эпох. Неподалеку от села Неплюева археологи наткнулись на каменные орудия труда и керамику бронзового века. По всей видимости, в этом месте располагалось поселение. Кроме того, в районе древнего поселка нашлись две аллеи грубо обработанных стоящих камней – менгиров.

Как сообщили археологи, они нашли еще один комплекс из менгиров, которые стоят почти прямо у железной дороги, неподалеку от села Анненское. Центральный камень стоит вертикально, его высота – около двух метров. Вокруг него лежат другие камни и плиты, часть из которых ориентирована по сторонам света. Комплекс носит явно ритуальный характер, подчеркнула представитель ЧелГУ со ссылкой на специалистов.

Пока подобных памятников археологи в степях Южного Урала еще не встречали. Все находки войдут в существующей реестр археологических памятников, их нужно взять под государственную охрану, подчеркнули ученые. Особенно исследователей волнует судьба Анненского комплекса – близость железной дороги может ему навредить.

infox.ru/science/past/2010/10/18/Na_YUzhnom_Uralye_ot.phtml

Рейтинг: 0

Комментариев: 0

Читать далее

(Просмотров: 188)

В Свияжске обнаружили очередной клад

(Казань , 9 сентября, «Татар-информ», Нина Нарыкова). Научно-исследовательским отрядом Института археологии РАН (г.Москва), который в данный момент работает в составе Свияжской археологической экспедиции Института истории АН РТ, была совершена очередная интересная находка – здесь обнаружили россыпь 79 монет. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остро-град Свияжск» Альфия Тутаева.По ее словам, монеты нашли на месте жилого дома, который сейчас только строится на Рождественской площади Свияжска. Их номинал – полушка и деньга, а отчеканили монеты в 1730-е-1770-е гг. «Младшая» монета датируется 1778 годом.

В раскопе в переотложенном состоянии была найдена и серебряная тверская деньга XV века. Подобные находки имеются и на других раскопах и говорят о том, что территория Свияжска была заселена еще до середины XVI века. Наиболее ранние нумизматические находки относятся к XIV в. – это период Золотой Орды.

С верхней площадки в центральной части города происходят также находки, относящиеся к середине II тыс. до н.э. (около 3500 лет тому назад). Имеются археологические материалы, указывающие и на последующее заселение территории нынешнего памятника протофинскими племенами в эпоху раннежелезного века (более 2000 лет тому назад).

Подробнее: news.mail.ru/society/4408715/

Рейтинг: 0

Комментариев: 1

Читать далее

(Просмотров: 187)

Позолоченное дно Байкала

Окончание.Начало в № 39 «АиФ в ВС».

В то время как федеральный «АиФ» знакомит читателей с версией о крупном хищении «золота Колчака» в Казани, иркутский исследователь Сергей Волков продолжает опровергать популярное нынче заблуждение о том, что исчезнувшая часть золотого запаса Российской империи может находиться на дне Байкала. Напомним, о блеске драгметалла в озере не раз заявляли члены глубоководной экспедиции «Миры на Байкале».

О перемещении и расходовании «золота Колчака» сохранилась масса банковских документов, из которых видно, что больших потерь драгоценностей не было в природе. Все эти байки о зарытых в мёрзлом грунте лютой зимой 1919 г. золотых кладах вдоль Транссиба и утонувших вагонах, набитых золотыми слитками, — фантазии людей, не пожелавших сходить в библиотеку, чтобы узнать правду. Распространение ошибочных сведений не делает чести их авторам и имиджу серьёзной научной экспедиции на Байкале.

Хотя, может быть, и стоит для подрастающей молодёжи оставить жить новую версию легенды о паре «блеснувших колчаковских слитков» на дне Байкала, чтобы не убивать надежду на возможность находок артефактов у новых дайверов — будущих исследователей дна нашего загадочного озера.

Какими вагонами считать

Золотой состав Колчака при его эвакуации на восток стал самой крупной перевозкой драгоценностей тех лет. Из Омска слитки и золотые монеты перевозились в двухосных пульмановских вагонах (максимальной грузоподъёмностью 16 т), а возвращались из Иркутска после ареста Колчака в более вместительных американских вагонах (30 т). Таким образом, сократилось количество вагонов — с 29 до 13. Эта разница и породила миф о пропаже десятка вагонов с золотом.

Между тем на всём пути следования на восток золотой состав надёжно охранялся, пломбы на вагонах проверялись по несколько раз в день. Движение большей части денежных средств и перемещение золотого запаса полностью отслеживается по сохранившимся банковским документам. Все траты колчаковского правительства из золотого запаса известны, их движение скрупулезно, вплоть до счёта в размере $75 на травлю насекомых в здании торгового представительства Нью-Йорка, систематизировано историком О. Будницким в книге «Колчаковское золото».

Из опубликованных архивных документов (при желании которые легко найти) известно, что Колчаку досталось золотых запасов на сумму 645 410 870 руб. (в весовом эквиваленте это — 490 т 448 кг золота, преимущественно в монете и слитках), из них возвращено из Иркутска в Казань — 409 625 870 руб., доставлено во Владивосток четырьмя поездами и истрачено — 190 899 651 руб., захвачен пятый поезд атаманом Семёновым в Чите, небольшая часть золота потрачена на содержание его армии, но в основном — передана на временное хранение японским оккупационным властям, т.е. попала в японские банки и была истрачена на нужды белого движения — 43 557 744, похищено в Омске при погрузке в последний, шестой по счёту, эвакуируемый золотой эшелон Колчака — 60 тыс. руб., пропало между станциями Зима и Тыреть в ночь на 12 января 1920 г. — 780 тыс. руб. 3 мая 1920 г. золотой запас РСФСР (5143 ящика и 1678 мешков с золотом и другими ценностями) был доставлен обратно в Казань и помещён в кладовые банка. Дебет с кредитом, в принципе, сходится, никаких многотонных потерь и исчезнувших неизвестно куда вагонов золота нет. Пропало лишь в сумме 13 ящиков, общим весом 750 кг.

Чехи золота не брали?

Не выдерживает критики и растиражированный миф о передаче части половины золотого запаса чешским легионерам за выдачу Колчака. В действительности, под угрозой непропуска их эшелонов на восток всё золото до копейки было ими возвращено большевикам в Иркутске, о чём свидетельствует сохранившийся протокол, который хранится в Военно-историческом архиве Чешской республики.

Остаётся единственная и возможная для аргументации поиска золота на дне Байкала версия — могли ли 750 кг пропавшего золота в Тырети каким-то образом оказаться в итоге на дне Байкала в районе Кругобайкальской железной дороги? Весьма маловероятно. Даже если предположить, что золото было снято с поезда по приказу Колчака для нужд отступающей армии и перегружено на подводы каппелевцев, а потом утонуло напротив Толстого мыса в Байкале. В это трудно поверить — нигде в мемуарах белых не упоминается движение по льду вдоль Кругобайкальской железной дороги. Отступающие каппелевцы шли колонной по маршруту: пос. Листвянка — Большое Голоустное — ст. Мысовая, это почти на 70 км севернее того места, где «Мирам» блеснул «презренный металл».

Следует заметить, что произошло это на расстоянии 1,5 км от берега и на глубине 400 м, недоступной для погружений дайверов, поэтому подтвердить находку брусков с золотым блеском вряд ли в ближайшее время удастся. Рельеф подводного склона в районе Толстого мыса, по наблюдениям дайверов, пологий. Как могли вагоны в перевёрнутом положении, кувыркаясь, укатиться под водой без рельсов по крупным валунам, через скалы и рвы на 1,5 км от берега?!!

Какое историческое знание приобретёт молодёжь, если историки, газеты и телевидение будут ежедневно распространять неверные исторические факты, и какая польза от научных экспедиций, сознательно распространяющих сомнительные фактами? Охотникам за дешёвыми сенсациями проще было бы объявить о поиске золота Чингисхана, опровергнуть версию о его затоплении в Байкале за давностью лет было бы значительно труднее, нежели о золоте Колчака!

Подробнее: news.mail.ru/inregions/siberian/38/4548181/

Рейтинг: 0

Комментариев: 1

Читать далее

(Просмотров: 211)

Легендарные сокровища Алимхана

03.10.2010 10:58БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. История о несметных богатствах последнего эмира Бухары является одной из самых противоречивых историй ХХ века. О ней говорят, ее помнят до сих пор и именно поэтому к ней проявляется большой интерес…

…В сентябре 1920 года под натиском восставшего народа рухнул Бухарский эмират. Перед своим бегством из осажденного города его правитель Сеид Алимхан повелел спрятать в горах до лучших времен большую часть своей казны. Это было огромное состояние – 150 миллионов золотых рублей, десятки сундуков с драгоценностями…

Караван, уносящий с собой золото Сеида Алимхана, вышел из Бухары 10 сентября через Караулбазар, направился он в сторону Карши и затерялся где-то в Каршинской степи.

Сопровождал его небольшой отряд под командованием личного охранника эмира, которого звали Калапуш. В составе охраны был также и дервиш Даврон. Лично этим двум своим подчиненным эмир поручил спрятать сокровища.

Золото эмира везли по ночам, Калапуш не хотел, чтобы кто-то посторонний узнал о пути каравана. Первоначальным местом, где он предполагал спрятать клад, был заброшенный средневековый город в Каршинской степи. Но его планы были нарушены людьми из соседних кишлаков, которые каким-то образом узнали о караване.

Тогда отряд пошел через Гузар, затем свернул на Яккабаг, на Лянгар и направился дальше в горы.

В горах, в одной из горных расщелин Калапуш увидел каньон. Именно здесь он решил оставить богатства эмира и приказал это сделать дервишу Даврону.

Около двух суток Калапуш ждал Даврона с отрядом погонщиков, отправившихся с ним. Но тот не возвращался. Встревоженный отсутствием людей Калапуш поднял свой отряд по тревоге.

Через несколько километров пути отряд наткнулся на гору трупов. Погибшими оказались люди Даврона. Еще через несколько часов пути картина повторилась, но здесь, в отличие от первого случая, один из павших воинов подавал признаки жизни.

Он же и рассказал, что кое-кто из погонщиков узнал о содержимом караванных вьюков и решил завладеть сокровищами эмира. Убитые, которых видели люди Калапуша на дороге, остались на месте схватки погонщиков с дервишами, которые сумели отстоять своего предводителя Даврона. Там же отряд Даврона разделился на две группы – желающих похитить сокровища и охраняющих их.

Отряд Калапуша продолжил путь к горной расщелине и на следующий день они догнали Даврона. Из его отряда остались только два человека, а сам же Даврон был тяжело ранен и истекал кровью. Но все-таки он смог рассказать телохранителю эмира, что ему с его верными дервишами удалось-таки справиться с бунтовщиками и спрятать сокровища в той самой пещере, о которой говорил Калапуш.

Умудренный житейским опытом, Даврон смог разглядеть в глазах у некоторых своих подчиненных нечистые помыслы. Он водил своих спутников по горам больше суток, чтобы они выказали свои намерения.

За эти два дня дервишу пришлось трижды сражаться с бунтовщиками. Даже когда люди Даврона уже разгрузили лошадей и возвращались обратно, их встретили поджидавшие в засаде погонщики. Произошла схватка, после которой уцелели только два дервиша, которые понесли на себе своего израненного предводителя.

Передохнув и перевязав раны, отряд двинулся назад, в Бухару. На последнем ночлеге, перед тем, как выйти в Каршинскую долину, Калапуш собственноручно убивает двух оставшихся в живых дервишей и самого Даврона. Так приказал своему телохранителю лично Алимхан. Его воля была в том, чтобы с сообщением о том, где спрятан клад, к нему пришли или Калапуш или Даврон и никто другой.

Утром в отряде никто не спросил, куда делись дервиши. Отряд двинулся дальше и через четверо суток подъехал к Караулбазару, последнему населенному пункту перед Бухарой.

Здесь на исходе дня людей Калапуша встретил командующий эмирской артиллерией топчибаши Низемеддин. Здесь же они все вместе расположились на ночлег. Калапушу не представилось большого труда понять, что Низамеддин оказался тут не просто так…

На рассвете, когда отряд стал собираться в дорогу, ни одного человека из стражи, сопровождавшей караван с золотом - спутников Калапуша - уже не было в живых. Все они в ту же ночь были убиты и похоронены за большими холмами. Калапуш увидел в этом руку государя и не стал ни о чем спрашивать Низамеддина. В итоге, единственным живым человеком, кто знал о караване, и, что самое главное, о месте сокрытия клада, остался телохранитель эмира Калапуш… Он надеялся, что ему, бывшему личным телохранителем эмира более десяти лет, ему, которому эмир доверял свою жизнь, властитель доверит и тайну своего богатства. Но он ошибся… В ночь того дня, когда верный слуга эмира доложил о результатах похода своему господину, он был убит.

Через два дня Сеид Алимхан со своими приближенными в сопровождении топчибаши Низамеддина бежал из Бухары. С небольшим отрядом он пересек границу Афганистана. С ним не было золотоносного каравана. Он уводил с собой всего три тяжело груженые лошади, среди поклажи которых было несколько хурджунов с драгоценностями и слитками золота.

Топчибаши Низамеддин и те, кто лишил жизни последних свидетелей каравана, до границы не дошли…

Итак, оборвалась нить, ведущая к тайне эмирского золота. Но… был еще жив сам эмир.

Подробностей дальнейших событий вокруг сокровища эмира не может рассказать никто. Но доподлинно известно, что были предприняты поиски этого клада. Кто-то упорно искал его. В результате, в двадцатые годы стали один за другим погибать и исчезать родные и близкие Калапуша, дервиша Даврона и тех людей, которые были с ними. Видимо те, кто искал золото эмира, полагали, что кто-то из них умудрился сообщить кому-то о местонахождении тайника с кладом.

Никто доподлинно не знает, удалось ли кому-то добраться до тайны золота. Ясно одно: все те, кто хоть как-то прикасался к этой тайне, погибли или пропали без вести. О золоте помнил эмир, догадывались его придворные, и это золото не давало людям покоя. Видимо, бывший эмир Бухары не раз посылал своих приближенных через границу, чтобы они проникли на территорию Узбекистана в район Кашкадарьи или Сурхандарьи. Он, вероятно, указывал места, где могло находиться сокровище, спрятанное по его велению. Такие отряды эмира появлялись около левого берега Амударьи, принадлежавшего Афганистану. В 20-30-е годы почти ежемесячно этим тайным путем проходили группы людей по направлению в горы. Но затем эти группы исчезали. Затем исчезали родственники этих людей. И опять над золотом эмира нависала новая завеса тайн.

Сеид Алимхан умер 5 мая 1943 года, за несколько лет до этого он ослеп. Он оказался не в силах вновь овладеть своим богатством.

www.uzinform.com/ru/news/20101003/04688.html

Рейтинг: 0

Комментариев: 0

Читать далее

(Просмотров: 247)

Кто будет добывать российское золото?

30.09.2010 07:57 МСКОсновоположники старательского движения России предложили вынести закон, разрешающий индивидуальным предпринимателям вести добычу россыпного золота на участках, не имеющих промышленного значения, на широкое обсуждение, подобно тому, как обсуждался законопроект «О полиции».

«Если говорить о добыче золота в нашей стране, то в ней естественным образом постоянно должны обновляться и формы работы, и организация, это требование жизни, ничто не должно стоять на месте и окостеневать,- сказал ER.RU один из основателей старательского движения России Вадим Туманов. – Если вспомнить далекий теперь уже 1954 год, когда мы приступили к формированию золотодобывающих артелей, то нам вовсе не хотелось тогда проводить реформы ради реформ. Да и моды тогда такой не было. Мы хотели добиться того, чтобы каждый работник понимал, что его зарплата зависит от конечного результата. Не так, чтобы ему платили за кубометры, которые он перекопал, не за трудочасы, которые он провел за баранкой, но так, чтобы каждый человек в артели радел за то, чтобы была польза делу. В результате уже через два года мы показали, что эффективность работы артелей вдвое, втрое выше, чем государственных предприятий, и зарплата, соответственно, тоже повыше. Попасть в артель стало делом престижным, выстраивалась очередь. В регион приезжали тысячи людей. Конечно, принимали не всех, но работало сарафанное радио. В Сибири было такое, как его называют, социальное явление «бичи», люди без определенного места жительства, но физически сильные, выносливые. Миграция «бичей» послужила определенным кадровым резервом для образующихся артелей, и придало старательскому движению определенный романтический флер, который нашел отражение, в том числе, в творчестве Владимира Высоцкого».

Что касается необходимости реформ золотодобывающей отрасли сегодня, продолжил Туманов: «Нам понятно стремление руководства использовать потенциал стоимости золота для решения социальных и экономических проблем золотодобывающих регионов, той же Магаданской области. Однако, любое движение в этом направлении, тем более на уровне государства, должно быть продуманным и тщательно взвешенным».

В качестве примера продуманного подхода, старатель привел обсуждение закона «О полиции». Точно так же, считает Туманов, следует вынести на обсуждение закон о добыче золота: «В настоящее время отрасль находится на некотором подъеме, но совсем недавно в ней наблюдался существенный спад. Закрылось множество предприятий, в том числе, перспективных, с богатой историей. На месте некогда мощных артелей, в том числе на Чукотке, остались лишь развалины кирпичных зданий. И таких развалин сотни».

Что касается представления «некоторых горячих голов», что с появлением разрешительной системы для индивидуальной добычи золота сразу начнется прорыв в добыче, то это конечно наивный взгляд: «Золота стало меньше, требуется привлечение техники для работы, что очевидно не под силу добытчику-одиночке. Сезон добычи во многих регионах климатом ограничен до 3-4 месяцев в году. Физически сильный мужчина с лотком может перелопатить максимум 10-17 кубов золотосодержащего грунта, что при содержании 2 грамма на кубометр (что считается достаточно высоким показателем) даже при нынешней цене на золото позволит едва-едва возместить расходы на вскрышу, подготовительные работы. Когда в качестве примера мне приводят Австралию, или другие страны, где разрешена «дикая» добыча, я всегда напоминаю: у нас не Австралия, в том числе климат другой, а кроме того, я был в Австралии, там от «дикой» добычи тоже не все в восторге».

Туманов считает, что романтический взгляд или расчеты, построенные на романтических представлениях об отрасли, обречены на неудачу: «При этом не стоит забывать, что золотодобыча ведется на малоосвоенных территориях, где на тысячу километров вокруг, в лучшем случае, один участковый. В этих условиях необдуманная либерализация может привести к взрыву криминогенной обстановки. Уже сейчас поступают сообщения об участившихся случаях вооруженных нападений на прииски. Но пока бандитам практически некуда сбывать украденное золото: продавать его перекупщикам от криминальных структур всегда было опасным делом, можно вместо денег получить нож в спину, или пулю в затылок, а с открытием скупок и факторий теоретически появится легализованный путь сбыта ворованного золота».

Конечно, отмечает Туманов, волков бояться - в лес не ходить: «И когда мы открывали наши артели в прошлом веке, нас тоже все предупреждали и запугивали, однако, мы, это доказано временем, нашли свой путь организации дела. Уверен, что такой же путь можно найти и сегодня, но главное при этом, не рубить сгоряча, а все хорошенько обдумать. Выслушать мнение всех сторон, и принять оптимальное решение».

Вадим Иванович Туманов - родился 1 сентября 1927 года в городе Белая Церковь Киевской области. Российский предприниматель, заслуженный золотопромышленник.

По признанию бизнес-сообщества, самая яркая фигура новых российских предпринимателей и бизнесменов. В 1956 году он организовал несколько крупных артелей по добыче золота. Владимир Высоцкий был его другом, посвятил ему многие свои песни. Нелегкая судьба Вадима Туманова легла в основу книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная Свеча», по мотивам которой был снят фильм «Фартовый».

Как ранее сообщал ER.RU, законопроект, предлагающий разрешить индивидуальным предпринимателям вести добычу россыпного золота на участках, не имеющих промышленного значения, поступил в Госдуму РФ 20 сентября и поддержан "Единой Россией". Законопроект также продвигают руководители золотоносных регионов. Губернатор Магаданской области Николай Дудов еще два года назад предлагал законодательно разрешить гражданам РФ доступ к добыче золота, выделяя физическим лицам участки недр, не представляющие интереса для промышленной эксплуатации. В мае 2010 года на встрече с президентом Дмитрием Медведевым он вновь предложил внести соответствующие изменения в законодательство, и президент 13 мая 2010 года поручил Совфеду «проработать вопрос».

er.ru/about/text.shtml?15/8598

Рейтинг: 0

Комментариев: 0

Читать далее

(Просмотров: 188)

Как можно сменить сообщества???????

Подскажите пожалуйста , как можно поменять сообщества "Клуба": ??????

Рейтинг: 0

Комментариев: 4

Читать далее

(Просмотров: 145)

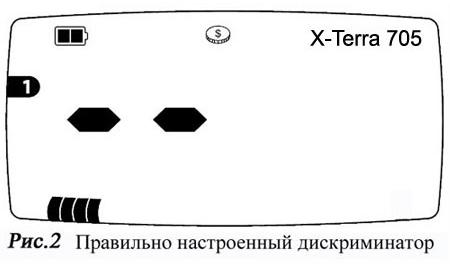

terra74 или сигнум7270

личное мнение интересует

Рейтинг: 0

Комментариев: 52

Читать далее

(Просмотров: 231)

terra74 или сигнум7270

личное мнение интересует

Рейтинг: 0

Комментариев: 0

Читать далее

(Просмотров: 198)

Как и где искать клад :)

Смотрите, как тяжело приходится нашему брату копарю - [[a href=http://kladtv.ru/video/993.html]]kladtv.ru/video/993.html[[/a]]

Рейтинг: 0

Комментариев: 6

Читать далее

(Просмотров: 216)